Périgord

Séjour dans le Périgord du 10 au 16 septembre 2000.

Depuis Toulouse, nous avons traversé le pays de Cocagne pour rejoindre Périgueux via Montauban, Caussade, Cahors, Gourdon, Souillac, Brive-la-Gaillarde et Terrasson. Périgueux est la préfecture de la Dordogne. Elle est située sur l'Isle qui se jette dans la Dordogne à Libourne. Nous étions hébergés dans la banlieue périgourdine, à Trélissac, dans un hôtel Climat de France (deux étoiles). Ce séjour était organisé par l'A.V.H. du Comité de Périgueux, présidé par Alain DUVERNEUIL. Il y avait 22 participants : Denise, Jean, Annick, Yves, Catherine, Olivier, Michèle, Gérard, Claudette, Michel, Josette, Henri-Pierre, Germaine, Geneviève, Patrick, Marie-Michèle, Monique, Denise, Monique, Edouard, Claudine et Michel. Pour encadrer ce groupe, Alain et Hyacinthe s'étaient entourés de Joelle, Nancy, Nelly, Magali, Solène Elsa et Emilie, toutes aussi charmantes l'une que l'autre. Un autocar grand tourisme était mis à notre disposition pour tout le séjour, avec comme chauffeur : Jean-Pierre.

Le Périgord se divise en 4 parties suivant son environnement, sa végétation ou sa géologie :

-le noir, situé au sud du département : la région de Sarlat. Son paysage est composé de forêts de chênes noirs.

-le blanc, situé au centre, trace une diagonale Nord-Est Sud-Ouest. La région de Périgueux en est le centre approximatif. Son sol est très calcaire, ce qui donne au paysage un aspect lumineux.

-le vert situé au nord, près de Brantôme. Le paysage de cette région est composé de pâturages et de forêts. Jules Verne y a beaucoup séjourné afin de se ressourcer.

-le pourpre, situé au sud-ouest, dans la région de Bergerac. C'est l'endroit où se concentre toute la viticulture du Périgord.

Lundi, nous avons pris la direction de Sarlat, dans le Périgord noir, en longeant la Vézère. La rivière est située dans une vallée entourée de parois calcaires. Pendant le trajet dans l'autocar, on nous distribua un plan du département en relief situant les villes ou sites que nous allions visiter au cours de la semaine. Sarlat est une ville médiévale datant du IXème-XIème siècles qui se trouve dans une dépression entourée de forêts de chênes noirs. C'est une ville de 10.000 habitants qui fut détruite au cours de la guerre de Cent ans. La fin de cette guerre fut signé en 1453, à Castillon-la-Bataille, situé tout près du Périgord. Sarlat fut reconstruit au XVIème siècle dans le style Renaissance. En-dehors de toute voie de communication, Sarlat fut la première ville à profiter de la loi Malraux de 1962. Cette loi était destinée au financement de rénovation des c_urs de villes dont l'architecture devait être préservée pour la conservation du patrimoine. La ville de Sarlat est constituée de maisons et hôtels particuliers du XVIème siècle, aux façades lumineuses en pierre calcaire et aux toits pointus en lauze. Les façades sont entourées de balcons et de tours en encorbellement. Sur la place située devant l'Office du Tourisme est installé un alambic ambulant du début du siècle. L'église Sainte-Marie (XVIème siècle), désaffectée depuis la Révolution, est actuellement en rénovation pour y accueillir le marché couvert et un ascenseur. Cet ascenseur permettra aux touristes de découvrir les toits de Sarlat depuis le clocher. Au centre d'une place délimitée par des maisons aux balcons ornés de sculptures et de tours, on a disposé trois oies en bronze. Le marché traditionnel se déroule tous les samedis :on y négocie les truffes, les foies gras et les volailles. La mairie se trouve sur la Place de la Liberté. Elle a été construite au cours de notre siècle. On peut également y admirer la tour Lanterne, lieu exigu qui était réservé à la prière. La visite se termina par l'église Saint Sacerdoce datant du XVIIIème siècle, qui fut une cathédrale. On peut d'ailleurs y apercevoir la maison de l'évêque qui est accolée à l'église. Sarlat est la ville natale d'Etienne de La Boëtie, ami de Montaigne. La Boëtie, écrivain, s'insurgea, avant la Révolution, contre les méfaits de la tyrannie. Quant à la spécialité culinaire de Sarlat, ce sont les pommes de terre sarladaises.

Le midi, on prit le repas dans une ferme auberge aux Eyzies. Nous avons pu y déguster une entrée composée de salade accompagnée de magret séché et de grillons de canard, suivie d'un confit de canard avec ses pommes de terre sarladaises. Enfin, une charlotte aux fruit succéda à un fromage blanc accompagné de confiture de fraises.

L'après-midi, on visita l'abri de la Madeleine, berceau de l'époque magdalénienne, datant de 15.000 avant notre ère. La Madeleine est un abri sous roche, de la même époque que celui découvert dans la vallée de Néanderthal, près de Dusseldorf. Des squelettes fossilisés furent découverts en 1868 : ils appartiennent à un type humain de culture aurignacienne paléolithique. Ce type humain fut appelé " homme de Cro-Magnon ". On visita un abri sous roche, orienté plein sud, donc tempéré aussi bien l'été que l'hiver et surplombant la Vézère. Seule la façade était à découvert. Nos ancêtres homo sapiens vivaient en communauté(40 personnes), ils étaient grands(1,80 mètre), nomades(au gré des saisons) et ils vivaient sous des tentes. Ils étaient principalement végétariens(70% de végétaux, 25% de poissons et 15% de viande). A l'époque glacière, la température moyenne annuelle était de 4 degrés de moins par rapport à celle d'aujourd'hui. La végétation, dense, constituait l'essentiel de leur alimentation. Les hommes de Cro-Magnon étaient intelligents, techniciens civilisés car aucune blessure n'apparaît sur leur squelette. Ils savaient s'alimenter correctement car leur dentition est parfaitement saine.

Ensuite, nous avons visité le Musée de la Préhistoire des Eyzies. Nous avons pu toucher de nombreux objets de coupe, des armes et des récipients taillés dans l'os, l'ivoire et la pierre. Le Paléolithique est relatif à l'âge de la pierre taillée, période archéologique couvrant la majeure partie du quaternaire. A l'issue de la visite, on remit à chaque participant un document en braille relatif à la préhistoire.

Mardi, nous avons pris la direction de Bergerac, capitale du Périgord pourpre. Bergerac est une ville de 25.000 habitants et elle est située sur la Dordogne. Son économie est basée sur l'industrie alimentaire(truffes, foies gras et vin), la manufacture de tabac et une poudrerie. On y trouve un Musée du tabac et la maison dite " Château Henri IV " où celui-ci séjourna pour signer un compromis avec les protestants, très influents à Bergerac à cette époque. Une gabare(péniche à fond plat)permet aux touristes de faire le tour de l'île située au milieu de la rivière.

Le matin fut consacré à la visite du Comité Interprofessionnel des vins de Bergerac qui est situé dans un ancien cloître. Nous fûmes accueillis par un _nologue qui nous initia à la dégustation des crus du bergeracois. Nous avons pu retenir divers éléments :

-les vins du bergeracois sont produits dans 93 communes situées sur les bords de la Dordogne. Le pays jouit d'un climat à forte tendance océanique. L'ensemble des crus est exploité sur 13.000 hectares et entre 50 à 180 mètres d'altitude.

-les capsules vertes sont réservées aux vins AOC, et les capsules bleues aux vins de pays.

-l'appellation " Bergerac "va jusqu'au bordelais, et à l'instar de son illustre voisin, le goût du bois n'est pas ressenti dans les vins de Bergerac.

-les vins de l'appellation Bergerac se cantonnent au blanc(30%) et au rouge(70%).

-les crus du bergeracois sont :le Bergerac, le Pécharmant, la Rosette, le Monbazillac, le Montravel et le Saussignac.

-ce qui différencie le vin, le moelleux et le liquoreux est la teneur en sucre par litre : 200 grammes pour le vin, 300 grammes pour le moelleux et 400 grammes pour le liquoreux.

-les principaux cépages du bergeracois sont le cabernet franc, le cabernet sauvignon, le merlot, le malbec et le muscadet.

-lors de la dégustation, on savoure en nez et en bouche des effluves de fruits rouges pour le vin rouge et d'agrumes pour le vin blanc.

Le midi, nous avons mangé à la ferme auberge de Mouleydier : une salade de gésiers nous fut servie, ainsi qu'un magret d'oie au vin de noix assorti de petits légumes. Pour le dessert, nous eûmes un nougat glacé.

L'après-midi, nous visitons le domaine viticole du château de Tiregand situé dans le cru du Pécharmant dans lequel on exploite 30 hectares, l'ensemble de ce cru représentant 400 hectares. Le château est construit sur les hauteurs des coteaux de Pécharmant et domine la vallée de la Dordogne. Il est habité par la comtesse de Saint-Exupéry, appartenant à la famille de l'illustre aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Une guide nous fit visiter les vignes, le chais neuf et le vieux chais du XVIIème siècle en nous narrant le travail de la vigne et de la vinification. Elle nous fit remarquer qu'auparavant, 40 jours étaient nécessaires pour vendanger la propriété à la main contre 3 jours aujourd'hui à la machine.

Nous terminâmes la journée par une flânerie dans Bergerac pour découvrir la ville ainsi que la statue de Cyrano de Bergerac.

Mercredi, après avoir découvert le Périgord noir et le Périgord pourpre, nous prenons la direction du château de Montréal, situé à Issac, dans le Périgord blanc. Montréal fut un château royal sous Philippe le Bel. Il est entouré de deux enceintes du XIIème siècle. Le château et la chapelle ont été construits au XVIème siècle et le domaine est situé entre l'Isle et la Crempse. Le château est toujours habité par la famille de Fournay de Montferrand, descendante de Pierre de Pontbriant qui fit construire le château à la Renaissance. On peut remarquer la similitude qui existe entre le château de Montréal et ceux du val de Loire. Claude de Pontbriant prit part, en 1632, à une expédition avec Jacques Cartier au cours de laquelle ils débarquèrent sur le Saint Laurent à Vilmarie. Comme il était le représentant de la noblesse à bord, on rebaptisa Vilmarie par le nom de Montréal. En 1982, un descendant de la famille fut reçu officiellement par le maire de Montréal et on nous a fait la lecture de la lettre d'invitation rédigée à cette occasion. La reine-mère d'Angleterre a séjourné dans le château en 1968, ce qui a provoqué de l'animation dans le village. Après la Révolution, le château fut confisqué et la famille exilée en Angleterre le racheta.

La visite débuta par le jardin dans lequel sont disposées des statues du sculpteur Jean Ipousteguy. Seul le rez-de-chaussée du château est réservé à la visite. Il est meublé dans le style XVIIème siècle et une collection de portraits périgourdins est accrochée aux murs. Dans la tour se trouve une belle bibliothèque. Dans la cour d'honneur, grâce à un escalier, on peut accéder à un souterrain qui mène au château et à la chapelle, et auparavant, au village. On termina la visite par la chapelle qui fut aménagée dans l'ancienne salle de garde. La charpente est en forme de vaisseau renversé pour rappeler les origines bretonnes des Pontbriant.

Le midi, nous avons pris le repas à la ferme auberge "La Catie " où nous avons pu déguster une soupe aux haricots blancs, un pâté de volaille puis un rôti de porc accompagné de pommes de terre périgourdines. Le dessert était un gâteau de noix servi tiède.

L'après-midi, nous découvrîmes, en gabare, une partie du canal de l'Isle, cette dernière mesurant 230 km. Elle se jette dans la Dordogne à Libourne. Notre gabare mesurait 12 mètres de long, 4,40 mètres de large, 40 cm de tirant d'eau et 1,20 mètre de tirant d'air. La rivière a une profondeur qui varie entre 50 cm et 10 mètres d'eau. Pendant une heure de navigation, on passa une écluse à l'aller et au retour. La surface du canal est envahie de jussie, plante aquatique toxique provenant d'Amérique du sud. Au fil de l'eau, on rencontre des hérons, des ragondins et des canards. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de réguler les naissances des ragondins car ils nuisent en creusant les berges du canal. L'exploitation du canal débuta en 1830 ; une importante activité durera jusqu'en 1857, date à laquelle la concurrence du chemin de fer limita ce moyen de transport. Les gabares reprirent un nouvel essor avec leur motorisation qui remplaça les chevaux, ce qui diminua de 40 à 10 jours le temps de transport. Le canal du Périgord cessa toute activité en 1957. Aujourd'hui, le canal est destiné à la plaisance et il ne reste plus que quatre gabariers en vie, fiers de pouvoir raconter leur ancien métier. Les gabares de transport de marchandises mesuraient 25 mètres de long et pouvaient transporter 80 tonnes de fret. L'embarcadère des gabares de plaisance est situé au moulin du Duellas, à Saint Martial d'Artenset.

Jeudi, nous empruntons une nouvelle fois la vallée de la Vézère qui doit nous conduire à Montignac, village dans lequel se trouve la grotte de Lascaux. Cette grotte a été découverte en 1940 par un jeune berger et son chien. La grotte de Lascaux a une longueur de 40 mètres et est composée de deux salles, dont la principale s'appelle " salle des taureaux ", et d'un puits profond de 6 mètres. Pour préserver Lascaux, on la ferma au public en 1963 et on décida de construire son fac-similé ouvert au public en 1983. Les peintures de Lascaux remontent à 17.000 avant J-C. Les hommes préhistoriques ne vivaient pas dans les grottes mais s'y réfugiaient en cas de conflit. Lascaux fut certainement un lieu de croyances ou de cultes pour lesquels ils peignaient des animaux dont ils ne se nourrissaient pas. A l'entrée de la grotte, on nous remit un document braille qui contenait le dessin en relief des animaux représentés dans les peintures(licorne, chevaux, cerfs et taureaux). Pour peindre ces animaux, les hommes utilisaient le relief des parois, les couleurs naturelles(rouge, noir et ocre). La majorité des peintures se trouve dans la salle des taureaux. La seule peinture représentant un homme a été peinte dans le puits situé dans la grotte mais elle n'a pas été représentée dans le fac-similé.

Après le haut lieu de l'art préhistorique, nous avons pris la direction de Saint Amand de Coly où se trouve la seule abbaye romane de la région datant de 1120 et qui fut construite par les moines augustins. Cette abbaye est très bien conservée. Pour y accéder, on emprunte un escalier, l'intérieur est très sobre. Le sol est incliné de 5 cm par mètre en montant vers l'autel.

Le midi, nous avons pris le repas à Boulazac, avec les personnes du Comité de Périgueux, dans une ferme auberge. On nous servit un tourain à l'ail, suivi d'une assiette de melon accompagné d'une tranche de jambon de pays. Puis nous eûmes du porcelet avec des pommes de terre vapeur et pour finir, du fromage et une croustade aux pommes.

L'après-midi, nous avons pris la direction de Périgueux pour y visiter la vieille ville. Périgueux compte 35.000 habitants et elle est le principal centre commercial du département. L'économie est basée sur l'industrie alimentaire : conserveries de truffes et foies gras. On y trouve également quelques petites entreprises de textile, électronique et métallurgique. C'est à Boulazac qu'est implanté l'établissement de fabrication de timbres postaux. Le c_ur de la ville est très lumineux, les maisons et rues piétonnes sont en calcaire. On peut y visiter le Musée militaire, les arènes romaines du IIIème siècle, la tour Mataguerre du XVIème siècle et la cathédrale Saint Front. Ce dernier créa la ville actuelle en 1240. D'autres lieux sont représentatifs de la ville comme : la place du Coderc, la place de la Clautre, et la place Saint-Louis qui sont des lieux de marché ; la rue Limogeanne, rue piétonne avec ses maisons et ses commerces aux façades Renaissance ;enfin, la maison dite du Pâtissier.

Vendredi, en route pour le Périgord vert, à mi-chemin du parc régional Périgord-Limousin. Nous avons visité Brantôme, ville aussi appelée la " Venise verte du Périgord ". Pierre de Bourdeilles, dit abbé et seigneur de Brantôme, donna son nom à la ville. Ecrivain brillant, il vécut de 1540 à 1614 et fut l'ami de Racine et de La Boëtie. Il fut chroniqueur des vies d'hommes illustres et des dames galantes, conteur libertin. L'ensemble de son _uvre est posthume. Brantôme est située sur une île entourée par les méandres de la Dronne, d'où les crues périodiques de la ville basse. Nous avons franchi la Dronne en empruntant une passerelle Eiffel. Les bords de la Dronne et ses habitations troglodytiques sont pittoresques. On peut visiter une abbaye du XVIème siècle avec son cloître et sa salle capitulaire(lieu où l'on étudie les chapitres). Un pont coudé, enjambant les deux bras de la Dronne, relie l'abbaye au jardin des Pères, composé de prairies, de bosquets et de 4 reposoirs.

Le midi, nous avons pris le repas à Villars, dans un château auberge datant de 1850, et dans lequel nous avons dégusté un potage de légumes, une mousse de foie de canard suivie d'un excellent rôti de veau aux champignons, du fromage accompagné de sa salade et un bavarois de fruits rouges.

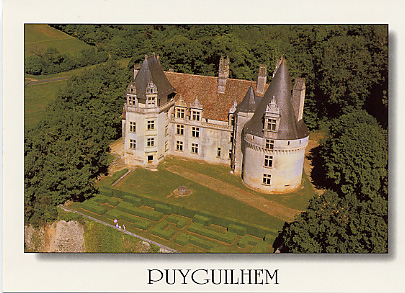

L'après-midi fut consacrée à la visite du château de Puyguilhem, XVIème siècle, dont l'architecture est inspirée des châteaux du val de Loire. Il est décoré de sculptures et domine la vallée de la Côle :on le nomme " le prince architectural de la région ". Après la guerre de Cent Ans, les châteaux n'étaient plus construits dans le même état d'esprit :fini le château fort, Puyguilhem fut construit pour le plaisir par de Mathonie et tient lieu de résidence de chasse. Depuis 1939, le château appartient à l'Etat et après cette acquisition, il devint un immense chantier afin de réaliser sa rénovation. Le passage à Puyguilhem était devenu obligé pour les compagnons du tour de France dont le métier avait attrait au bâtiment. La visite débute par le rez-de-chaussée où se trouvent les parties communes. On découvre le vestibule, la cuisine où trône une véritable table de découpe, unique vestige du mobilier ayant appartenu au château. La salle d'armes contient une collection d'armes plus cruelles les unes que les autres. Le premier étage était réservé à la réception des convives et nous avons pu entrer dans la chambre de la châtelaine. Cet étage est truffé de statues, de tapisseries d'Aubusson et de mobilier du XVIème siècle. Nous avons pu y voir des secrétaires à tiroirs secrets et une horloge à cheminée.

Le second étage était consacré aux chambres. Depuis sa rénovation, on peut admirer sa charpente en forme de vaisseau renversé. En empruntant un escalier situé dans la tour, nous avons accédé à un balcon dit " promenade " depuis lequel on découvre le parc du château.

Le samedi fut consacré à notre retour à Montpellier via Bordeaux. C'était notre premier séjour thématique autour de l'architecture et de la préhistoire. N'étant pas initiés et de plus non-voyants, donc obligés d'écouter les explications et d'imaginer toutes les descriptions, nous avouons que parfois, nos méninges arrivaient à saturation. Nous aurions aimé avoir deux demi-journées de balades champêtres pour nous ressourcer. Malgré ces petites remarques, nous sommes très satisfaits de ce séjour au cours duquel nous avons été bien encadrés ; l'hébergement était parfait, très bonne gastronomie, chauffeur très sympathique, nous avons apprécié les documents en braille. Enfin, bravo à Hyacinthe et Alain et à tout l'ensemble du Comité de Périgueux. Et si vous voulez bien nous recevoir de nouveau, on est prêts pour de nouvelles aventures bien organisées comme vous savez le faire.

Claudine Passepont et Michel Michelland