Périgord 2

Séjour en Dordogne du 29 avril au 5 mai 2001

Après belote rebelote, comme nous avions un bon souvenir du séjour périgourdin de l’automne dernier organisé par le Comité AVH de Périgueux, nous sommes de retour dans cette belle région. Lors du changement de train en gare d’Agen Michel le voyageur étourdi descend du TGV avec sur le dos le sac d’un autre. Michel a été obligé de faire un crochet par Bordeaux afin de récupérer son sac. A 19 heures 30 tout le monde est rassemblé à Périgueux, où un car nous conduit au restaurant dans le vieux Périgueux. Pour nous rappeler que nous sommes bien dans le Périgord on nous a servi un repas gargantuesque: Soufflet au foie gras, magret de canard et fraises au sucre. Sous une pluie battante nous remontons dans le car qui nous amène à Montrem dans un centre de vacances géré par la ville de Saint-Denis. Ce centre est composé de plusieurs pavillon situé dans un domaine verdoyant en haut d’une colline qui domine le village et la rivière Isle dans un calme serein. Le groupe est composé de 14 personnes handicapées visuelles et de 2 accompagnateurs Adèle et Alain le président du comité AVH de Périgueux. Nous sommes hébergés dans des chambres doubles qui donne chacune par une porte-fenêtre sur un vaste parc apprécié de nos 2 compagnons à quatre Pattes. Les petits déjeunés se prenaient dans le même pavillon et les dînés étaient pris dans le pavillon central.

Le lundi matin nous avons fait connaissance avec nos 6 charmantes guides qui nous accompagnerons dans toutes nos visites et randonnées. Le temps n’étant pas clément quelques randonnées ont été modifiées ou annulées.

Le premier jour, nous prenons la direction de la vallée de l’Ovézère, cette rivière se jette dans l’Isle qui se jette dans la Dordogne, cette vallée est plantée de pommiers et de poiriers. L’Ovézère est une rivière de première catégorie sur laquelle on pratique des compétitions de canoé kayak, elle est très sinueuse. A 16 kilomètres de Périgueux nous traversons le village de Cabjac dont le projet de construction d’un village dans la colline boisée fut abandonné pour être implanté à 50 kilomètres de Périgueux qui est le but de notre randonnée. Nous traversons le village où est né et décédé le Sieur de TOUNENS qui s’est institué au XIX .me siècle roi d’Arocanie et de Patagonie situées au sud des Etats Unis, après sa destitution il revînt mourir dans son village natal Tourtorac. Tout en continuant à longer l’Ovézère on aperçoit la route menant au château de Hautfort qui brûla au début des années 60 en partie restaurée à part l’intérieur dont la remise en état s’effectue actuellement. Nous prenons la direction de Chervex Cubas puis la route vers Genisautrefois cette route était le repère des brigands qui attaquaient les voyageurs de passage. Nous commençons l’Ascension de la route qui mène au plateau situé à 362 mètres d’altitude, nous traversons le ruisseau appelé le Dalon. Arrivé sur le plateau l’Ovézère est très dangereuse elle est encaissée, très profonde, étroite et semée de rochers. Nous sommes à la limite du département de la Corrèze, nousarrivons à l’étang des forges où débute notre randonnée ou de Born sous la pluie, nous passons dans des hameaux en ruine et nous arrivons au lieu dit Clairvivre. Clairvivre fut construit après la première guerre mondiale pour accueillir les gazés des tranchées, à cette époque les autorités ont préféré ce lieu situé plus loin que Cubjac pour éviter la polémique de contamination des maladies pulmonaires. Aujourd’hui les 170 pavillons existent toujours hébergeant un centre de rééducation fonctionnel et un CAT qui regroupe 2000 résidents. Après une rando de 5 kilomètres nous revenons à l’étang de Born d’une superficie de 13 hectares qui est traversé par le Dalon, on y pêche le brochet, la carpe, la tanche et le gardon. Une plaque indique que Born était un troubadour de la région qui s’appelait Bertran BORN dont un lycée de Périgueux porte le nom. Nous avons pris un repas froid dans la salle commune du village de Salignac qui a reçu la visite de Albert LEBRUN président de la république lors de l’inauguration du sanatorium de Clairvivre qui est rattaché à cette commune.

L’après-midi nous avons visité le musée de l’or à Jumilhac, village gui est lié depuis longtemps avec l’or car on y trouve des quartz aurifères qui sont de couleur grise.L’orpaillage se pratique dans l’Isle rivière qui coule au pied du château du village, à Jumilhac on y trouve que des paillettes d’or de la taille d’un ongle quelquefois des grains mais jamais de pépites. Il y a environ 12 à 15 grammes d’or par tonne, il existe 3 instruments pour récupérer l’or: la batée, le berceau californien et le sluisse. La ruée vers l’or date de 1850 sur la côte ouest des états unis, les orpailleurs venaient de l’est des états unis, d’Europe et de Chine, peu on fait fortune mais l’or leur a permis de s’installer au nouveau monde. A Jumilhac l’orpaillage se fait uniquement avec la batée sorte de chapeau chinois retourné que l’on fait tourner ce qui chasse les matériaux léger et seul l’or reste au centre ainsi que les grenats pierres semi-précieuses. Dans l’isle on fait des compétitions de recherche d’or par équipes mixtes de 5 personnes. Au XV.me siècle les conquistadors espagnol et portugais ouvraient les grandes routes maritimes vers l’Amérique, au début ils ramenaient les épisses puis en allant de plus en plus loin ils découvrirent le peuple inca. Pour eux se fut un choc culturel car pour le peuple inca l’or était des perles du soleil, ils s’en servaient d’objet de culte pour honorer leurs dieux. Eldorado en espagnol signifie indien doré, la légende du lac doré et de la cité d’or ont donné des idées aux conquistadors qui ont mis le peuple inca à sang ce qui a causé sa perte. Les Egyptiens ont beaucoup utilisé l’or dont le masque de Toutankhamon, ils ont été les premiers à maîtriser les mines d’or. Les alchimistes ont toujours tenté de transformer le plomb en or sans y parvenir et en cachette car l’église condamnait à mort pour ces pratiques. Seul le mercure bombardé de neutrons devient de l’or mais cette technique est très onéreuse. En Amérique du XVI.me siècle à 1850 les pirates attaquaient les navires et leur cargaison, le premier gouvernement américain a créé des armées de mercenaires pour mettre fin au piratage car les pirates avaient osé s’attaquer aux négriers. L’expression prendre son pied remonte à cette époque, c’était la mesure utilisée pour le partage du butin. Dans une salle du musée nous avons vu un wagonnet qui servait à remonter le minerai de la mine. Jumilhac a eu le droit de frapper la monnaie à l’époque mérovingienne sous Saint-Eloi, plusieurs spécimens sont exposés dans des vitrines. L’or doit être chauffé et purifié pour être négocié, pour solidifier l’or doit être mélangé au cuivre pour l’or jaune et à l’argent pour l’or blanc. Le nombre de carat désigne la teneur en or des bijoux environ trois quarts d’or, maintenant on parle en millième.

L’or est aussi utilisé pour la dorure du bois et du cuir à la feuille d’or ou liquide qui est de couleur rouge avant la cuisson, on s’en sert aussi en homéopathie, en acupuncture, en dentisterie, dans les processeurs et dans la micro mécanique. Un lingot d’or pèse 1 kilo il a la grandeur d’un paquet de cigarettes, les lingots sont uniquement frappés par les comptoirs allemands à Paris. Les Gaulois exploitaient déjà l’or dans le sous -sol par des galeries creusées à la main.

Le deuxième jour, nous sommes allés à Sorges qui se trouve à 20 kilomètres de Périgueux, le matin nous avons parcouru un sentier truffier de 5 kilomètres. La truffière est composée de chênes et de noisetiers, les arbres sont chétifs et sous les arbres la terre est aride on l’appelle la brûlée. Les racines de l’arbre et les filaments de la truffe sont reliés entre eux, la truffe a beaucoup besoin de minéraux pour se développer d’où le peu de végétation dans une truffière. Une truffière est mature à dix ans et elle produit pendant trente ans. Dans la truffière nous avons aperçu une borie qui est l’abri traditionnel du berger ou du viticulteur, elle est tout en pierre même la toiture qui est ronde et d’environ 2 mètres de diamètre et de hauteur.

Ensuite nous avons visiter le musée de la truffe à Sorge, la truffe est le diamant noir du Périgord, sur les 40 espèces répertoriées seul la truffe du Périgord est noire à l’intérieur et à l’extérieur, des veinules blancs strient la chaire et des verrues recouvrent l’extérieur. La truffe est un mycoses son développement est liée à l’association des racine de l’arbre et des spores des champignons. La culture de la truffe doit rassembler ces 2 éléments. La pauvreté du sol est due à la libération par les truffes d’antibiotiques la brûlée est un bon indicateur pour détecter la présence de truffes, ce sont les nouvelles racines de l’arbre qui combinés avec les filament mycosis produisent la truffe d’où le déplacement chaque année de la brûlée en direction du sud. Le sol d’une truffière doit être calcaire et peu profond, 10 centimètres de terre sur 10 mètres de calcaire bien drainé et exposé au soleil, il ne doit pas contenir d’acidité et de matières organiques c’est ce sol que l’on trouve dans le Périgord blanc et noir. A la fin de l’été quand le sol se craquelle on peut apercevoir des truffes en développement que l’on recouvre de branches de genévriers pour les préserver jusqu’au mois de janvier époque de leur récolte. Le cycle d’une truffière est au printemps le développement de l’arbre, en été la truffe se nourrit dans le sol et par les racines de l’arbre cette combinaison est appelée symbiose, en automne l’arbre est au repos alors que la truffe mûrit, en hiver la truffe est récoltée. La truffe d’Italie est blanche et aillée, la truffe de bourgogne est récoltée dans l’est de la France en Belgique et en Allemagne, la truffe du Périgord est récolté dans tout le sud de la France ainsi que dans tout le bassin méditerranéen, on trouve également des truffe dans le désert. En Dordogne la culture de la truffe a remplacé la viticulture à la fin du XIX.me siècle suite à la maladie du vignoble appelée phylloxéra importé des Etats Unis. En 1870 Sorge produisait 6 tonnes de truffes par an ce qui est maintenant la production annuelle de toute la Dordogne. Une truffière demande beaucoup de travail, les 2 guerre mondiales on mis à bas la trufficulture faute de main d’œuvre, en 1970 on a introduit de nouveaux plans mycosiques et c’est seulement aujourd’hui que l’on récolte le fruit de ces nouvelles truffières. Pour la recherche de la truffes il existe plusieurs méthodes: Auparavant les trufficulteurs utilisaient le porc à cul noir qui est une truie car la truffe a l’odeur de l’hormones mâle, la couleur de la terre est plus brune au-dessus des truffes, à la marque quant à la fin de l’été la terre se craquelle on marque au sol l’emplacement de la truffe aperçue, à la mouche qui survole les truffes pour y pondre leurs oeufs en janvier. Maintenant on emploie le chien truffier de n’importe qu’elle race sauf les chiens de chasse courants, des compétitions se déroulent et les champions du monde arrivent à découvrir 6 truffes dans une minute. Dans le musée on y découvre les outils traditionnels du trufficulteur le bigot, un outil qui a la fonction de bêche et de pic à reboucher le trou, le bailleur qui permet de faire ouvrir la gueule de la truie afin qu’elle libère la perle rare. En Dordogne 1500 familles cherchent la truffe, une truffière produit en moyenne 20 kilos de truffes par hectare et par an en sachant qu’un hectare contient 300 arbres, un arbre exceptionnel peut produire à lui seul 7 kilos de truffes. Une truffière demande beaucoup d’entretien la taille des arbres, l’introduction de plans mycosis est très coûteux et la météo joue un grand rôle sur la récolte ce qui fait que peu de personnes vivent uniquement de la trufficulture, un plan de rénovation d’anciennes truffières a été entrepris dans les années 1990. La truffe se déguste crue ou cuite, elle peut être stérilisée ou surgelée puis congelés, elle s’accommode avec beaucoup de plats. La truffe fraîche à une odeur qui empeste et très désagréable, elle se négocie sur les marchés traditionnels ou sur le marché professionnel au mois de février à Sorges avec ses règles particulières.

Le midi nous avons pris le repas dans une ferme auberge à Bouzillac où nous avons pu acheter des produits du terroir produits à la ferme.

L’après-midi nous avons visité la cité gallo romaine de Périgueux qui est située dans une boucle de l’Isle qui s’écoule dans la vallée entourée de 7 collines. La ville actuelle compte 40.000 habitants c’est la préfecture de la Dordogne et le pôle économique de la région. La ville gallo romaine remonte à 19 avant JC la cité s’appelait Vesuna, au cours des siècles Périgueux a hérité de l’architecture gallo romaine, médiéval puis renaissance. La cité gallo romaine possède un amphithéâtre pouvant contenir 20.000 personnes, l’arène de 130 sur 150 mètres dans laquelle aujourd’hui a été creusé un bassin. De cette édifice il ne reste plus que des vestiges: des arcades, des gradins, des escaliers. Les gradins de l’amphithéâtre étaient très hiérarchisés, tout le monde participait aux festivités en restant chacun à sa place, les notables de l’empire romain avaient comme obligation de nourrir et divertir le peuple. Poursuivant notre parcours de découverte dans la cité nous avons pu voir les vestige du temple dédié à la déesse Vésuna dont il ne reste plus que la base de la tour cylindrique, aujourd’hui un jardin public a été créé autour de l’ancien temple appelé le jardin de la Vésone. Dans l’enceinte de l’ancienne cité se trouve une ancienne maison romaine appelée maison Humulus qui en 2002 abritera un musée consacré aux trois premiers siècles de notre ère. On aperçoit quelques morceaux de remparts édifiés au III.me siècle qui avait 5 mètres d’épaisseur, 8 mètres de haut et une longueur de 950 mètres, les remparts comprenaient 24 tours et 4 portes. Sur les remparts est construite une maison romane dont la base est en très gros blocs de pierre et la construction en pierres plus petites, nous pouvons donc apprécier les 2 époques architecturales. Le château Barrière construit au moyen âge est inséré dans les remparts dont le donjon est une ancienne tour de ceux-ci, aujourd’hui il est en ruine il a subi des modifications à la Renaissance, ces ruines nous permettent tout comme la maison romane de distinguer par la taille des pierres l’architecture gallo romaine et médiévale et par ses fenêtres à meneau l’époque renaissance, le château fut dégradé au XVI.me siècle par les protestants tout comme l’église Saint-Etienne. L’église Saint-Etienne construite au XI.me siècle dans la cité, comprend une file de 4 coupoles, un cloître et le palais de l’évêque, une autre église Saint Front fut construit au XII.me siècle sur une colline sur laquelle toute la ville actuelle s’est établi. Au cours de la guerre de cent ans les 2 cités s’affrontaient car une était française et l’autre anglaise. Nous avons pu remarquer à proximité du château Barrière un immeuble qui renferme l’office départemental de la préhistoire.

Le troisième jour nous avons pris la direction de la bastide de Molière où nous devions effectuer une randonnée dans la forêt environnante en remplacement on nous a fait découvrir une bastide type à l’aide de maquette dont tous les éléments étaient amovibles. Molière est une bastide qui n'a jamais été terminée, tout d’abord Molière ne se trouve pas sur une voie de communication routière ou fluviale, en plus pendant la guerre de cent ans l’argent lui était totalement consacré. Molière tire son nom d’après les historiens linguistes de la pierre meulière ou de la zone mouillée. Une bastide est constituée d’une immense place où au centre est dressée une halle, autour de la place sont construites des maisons identiques possédant des arcades, le bas des maisons était voué au commerce dont l’ensemble formait une galerie commerçante, l’étage était réservé à l’habitation. Le château toujours occupé se trouve à l’extérieur tout comme l’église, des maisons entouraient la bastide et tenaient lieu d’habitation au villageois. Tout l’ensemble était protégé par des remparts troué de portes larges de 8 mètres servant d’octroi où les commerçants payaient un droit de passage. La bastide de Molière avait été construite pour contenir 5000 personnes on peut d’ailleurs voir la disproportion qu’il existe entre la taille du village et la contenance de l’église. L’église possède 2 tours rondes une servait pour le guet et l’autre pour le clocher, le château 4 tours rondes et un donjon carré. L’église servait de lieu de culte et d’assemblée, dans son enceinte le bel ou maire actuel et ses consuls ou conseillés actuels élus pour un an géraient la bastide et rendaient la justice. Les bastides du sud-ouest étaient très aérées avec des artères très larges et symétriques par rapport aux villes de Paris par exemple qui était parcouru par une multitude de ruelles jusqu’à HAUSSMANN. Le midi nous avons pris le repas à Cadouin qui possède une abbaye cistercienne sur un plateau situé à 600 mètres d’altitude.

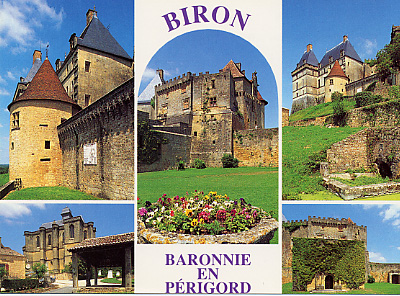

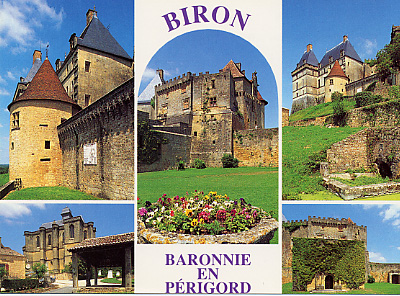

L’après-midi nous avons pris la direction de Biron pour y visiter son château qui surplombe le village à la limite du lot et Garonne. Originaire du Lot et Garonne Vital I seigneur de Gontaut construit en 1147 une forteresse à Biron, il fonda la dynastie Gontaut de Biron.Cette famille occupa plus ou moins ce château pendant 14 générations jusqu’en 1938, date à laquelle un avocat parisien l’a acheté. En 1974 les toitures des bâtiments ont subi un orage de grêle, devant l’importance des dégâts un hectare de toiture détruite le bien est devenu propriété du département de Dordogne. Aujourd’hui la plupart des toits ont été rénovés et l’intérieur est restauré à un rythme plus lent, aucun mobilier d’époque n’existe le seul qui meuble certaines salles est issue de décors de cinéma.Au cours des siècles le château a été détruit, modifié, agrandi et transformé actuellement c’est un château imposant où toutes les architectures du deuxième millénaire sont représentées. Au XII.me siècle les Gontaut de Biron étaient très puissants dans la région ont construit cette petite forteresse, ils étaient une des quatre baronnies du Périgord. Au XIII.me siècle ils participèrent àla construction de bastides dont celle de Montpazier dont ils étaient seigneur. Pendant la guerre de cent ans le château était pris entre deux feux, les Anglais incendièrent par 2 fois le château ce qui le rendit en état de ruine à la fin des hostilités. En 1463 le château vétuste fut mis à sac par les compagnies de mercenaires et ne restait que le donjon qui fut ensuite englobé par la construction des bâtiments Seigneuriaux du XV.me siècle. Pendant un demi siècle le château resta en état est au début du XVI.me siècle Pons Gontaut de Biron seul a avoir occupé le château de manière constante a entrepris la restauration du château en harmonie avec l’époque renaissance, mais sa mort (1525) interrompt son désir de construire un château tel que ceux du val de Loire. Pons Gontaut de Biron et son frère Armand ont consacré la fin de leur vie à la restauration de l’édifice. En 1598 la baronnie a été transformée en duché suite au ralliement de Charles Pontaut de Biron qui malgré la religion a soutenu le nouveau roi Henri IV. Mais l’orgueilleux béarnais ne se satisfaisant pas des honneurs du roi qui l’avait fait lieutenant des armées puis promu amiral et maréchal, organisa un premier complot contre le roi qui lui fut pardonné mais il récidivait une seconde fois qui lui fut fatale. Il a été décapité en 1602 dans la cour de la Bastille de 16 coups d’épée et ses descendants ont tout de même gardés leur notoriété dans le Périgord et continuèrent de modifier et agrandir leur château de biron.

Nous avons tout d’abord visité la chapelle c’astrale style renaissance, avec une voûte arrondie et légère, 5 vitraux de chaque côtés éclairent l’ensemble un vitrail est situé au-dessus de l’autel faisant face à une rosace. A l’intérieur se trouvent les deux gisants de Pons et Armand Gontaut de Biron, celui de Pons est orné à sa base de têtes de mort joufflues et celui de son frère Armand sont sculptées les trois figures théologales la charité, la foi et l’espérance, une énorme cloche est exposée au centre de la chapelle. L’église du village est construite sous la chapelle ce astrale elle est de même dimension afin de contenir les 1000 villageois de l’époque aujourd’hui Biron compte une quarantaine d’habitants, un curé officiait dans l’église et 5 chanoines étaient rattachés à la chapelle. A l’extérieur nous avons pu admirer une galerie confectionnée en coeur de chênes, la technique consiste à immergé le bois pendant 10 ans le faire sécher 5 ans et renouveler l’opération, le but est de supprimer l’aubier et de calcariser le coeur du bois, après ce long traitement le bois se travaille comme la pierre. La même méthode a été utilisée pour le bois qui a servi à la construction de halle dans les bastides et les mâts de bateaux subissaient la même technique. Après avoir gravi quelques marches d’escalier nous nous sommes rendus sur une terrasse depuis laquelle nous avons découvert le village de Biron, la bastide de Montpazier et toute la campagne environnante sur 30 kilomètres.Nous avons contourné la recette où les villageois de Biron et de la seigneurie venaient apporter la redevance. Ensuite nous nous sommes dirigés vers la cour d’honneur qui est entourée de bâtiments qui servaient d’habitation style renaissance de deux étages, la cour est fermée de colonnes rondes striées où devait aboutir un escalier. Cette escalier devait avoir 80 marches et 5 reposoirs mais il ne fut jamais terminé car on déboisa la partie dans laquelle il devait être construit et comme la pente était abrupte la terre s’éboula, Pons Gontaut de biron n’eut pas le loisir d’accéder à la cour d’honneur par l’escalier situé à l’est. Le rez de chaussée de l’habitation est constituée d’une immense cuisine de 3,5 mètres de haut pour 30 mètres de long et d’une largeur de 8 mètres dans laquelle est située une imposante cheminée. C’était la pièce unique du château où on y prenait les repas, on accueillait ses hôtes et dormait. C’est au XVII.me siècle que les pièces avaient chacune des fonctions différentes salle à manger, salon et chambre à coucher. L’étage est constitué d’une très grande pièce qui sert à certaines occasion à des galeries d’art, le parquet est d’époque du XVII.me siècle récupéré ou neuf travaillé comme à l’époque par des compagnons le prix du mètre carré est de 5000 francs.La descente du bâtiment d’habitation s’est effectuée par un escalier qui nous a conduit à une grande terrasse en surplomb du domaine puis nous avons rejoint la sortie en passant devantla conciergerie.

Le soir après le repas nous avons effectué une rando nocturne de 6 kilomètres car après deux visites culturelles et surtout 5 heures de bus tout le monde avait besoin de se défouler.

Le quatrième jour nous avons pris la direction de Bergerac pour découvrir la ville, notre visite débute par un bon bol d’air le long de la Dordogne qui coule au pied de la capitale du Périgord pourpre. Le coeur de la ville est constitué de maison dont la base est en pierres calcaires, les façades en torchis avec des poutres de bois identiques à celles de la galerie du château de Biron enduit de chaux. Nous avons traversé la place de l’ancien lavoir qui se trouve à proximité de l’église Saint-Jacques où le culte a été transféré à l’église Notre Dame. Saint-Jacques comme beaucoup d’église du Périgord a sa porte d’entrée située sur une longueur de l’édifice.Nous avons flâné dans des rues piétonnes en direction de la place Pélissier où se négociaient auparavant les peaux, ensuite nous avons contourné les halles de la fin du XIX.me siècle style Baltar où se déroule le marché couvert. Nous avons emprunté un passage recouvert de végétation qui porte le nom d’un éminent chirurgien bergeracois, menant dans la Grand Rue qui nous conduit au temple. Bergerac fut sous domination protestante et Henri IV vint à Bergerac pour y signé un arrêté afin de mettre fin aux querelles. Une maison appelée Henri IV est situé près de l’ancien château en ruine dont les base de l’ancienne chapelle c’astrale ont servi à la construction du temple actuel. Ensuite nous avons lézardé dans le cloître des récollets qui abrite le musée du vin et de la batellerie, les récollets étaient des dragons chargés de surveiller et d’aider à la construction du cloître. Ensuite nous nous sommes rendus à la place de la Myre où est érigé la statue de Cyrano de Bergerac qui a emprunté son nom à la ville sans y avoir vécu, cette place est entourée de maisons à colombage qui étaient habités par les ouvriers, au bord de la Dordogne nous avons aperçu une échelle des crues de la rivière. Après avoir parcouru tout le coeur de Bergerac nous nous sommes dirigés vers l’hôtel de France où un excellent repas nous a été servi.

L’après-midi après une heure de quartier libre nous avons pris la direction du musée du tabac situé au centre de la ville historique. La maison Peyrarede fleuron architectural bergeracois abrite depuis 1950 le musée anthropologique du tabac.

Tout d’abord la carotte qui arbore tous les débits de tabac représente le conditionnement dans lequel était auparavant conservée la précieuse drogue autorisée. On peut consommer le tabac de plusieurs façons en fumant la cigarette ou la pipe, en prisant le tabac par le nez pratiquée par les personnes qui travaillent dans des lieux interdits aux fumeurs et en chiquant le tabac dans la bouche peu pratiquée en Francemais uniquement au Magreb. La découverte du tabac remonte à 3000 ans avant notre ère en Amérique du sud et plus particulièrement au Brésil. Le tabac fut introduit en France par les explorateurs au XV.me siècle dont Christophe Colomb qui ramena la précieuse substance à Catherine de Médicis qui souffrait de migraine. Au début le tabac était utilisé comme médicament et autour de rites sacrés ou religieux comme les Incas avec le calumet de la paix. Au XVI.me siècle Jacques Nicot démocratisa le tabac qui devint vite reconnu dans le monde entier, à cette époque le tabac contenait 15% de nicotine et goudron alors qu’actuellement le taux est descendu à moins de 1%. Les séchoirs à tabac n’ont pas évolué depuis leur création et le principe est toujours le même. Dans la deuxième salle nous avons contemplé dans des vitrines tous les ustensiles du fumeur, plusieurs vitrines étaient disposées à cet étage. La première renfermait des râpes à tabac, des cures et bourres pipes ces instruments étaient tous en métal. Au gré de notre visite nous avons découvert au travers de descriptions. Plusieurs pots à tabac qui contenaient la plante miracle dans les officines pharmaceutiques des siècles derniers. Beaucoup de tabatières en porcelaine, cajou, buis, nacre ou cuir ornées et décorées de figures royales ou de notables. Une multitude de pipes à l’effigie du fumeur en bois, terre d’argile, porcelaine, verre, écume de mer, ébonite ayant des formes différentes. Le foyer de la pipe pouvait représenter une chope à bière, un sabot, têtes de personnes, animaux et même un tuyaux de pipe étaient insolites il représentaitune jambe de femme. Une vitrine était consacrée aux fume cigarettes et aux pipes originales turques africaines à opium à eau chinoises, à arrêt de combustion et des narguilés. Dans une autre salle étaient exposés des tableaux du XVII.me siècle sur lesquels des personnages fument sur lesquels nous pouvons remarquer que les peintres mettent toujours en relation le tabac avec la maladie ou la mort. Un tableau représente 2 notables fumant la pipe dans une tabagie lieu dans lequel au XVII.me siècle on se rendait pour fumer, discuter et boire. Un autre tableau dépeint une scène érotique où un paysan fume sa pipe devant une cheminée en caressant les seins d’une femme. Dans la dernière salle nous avons pu observer une machine industrielle pouvant sculpter 14 pipes à la fois, cette machine a été mise au point par Joseph DALOZ maître pipier à Saint-Claude capitale de la pipe. Cette machine faisait appel au système pantographe mais cette technologie n’a pas supplanté l’artisanat.

Le dernier jour nous avons effectué une randonnée de 8 kilomètres à Chancelade au milieu de la forêt. Après 2 heures d’effort nous avons pris un repas froid à la maison communale de Chancelade.

L’après-midi nous avons pris la direction du musée de la tourbière à Vendoire village situé à quelques kilomètres de la Charente.

Nous avons traversé le village de Pierre Blanche où comme son nom l’indique toutes les maisons sont blanches, c’est aussi la capitale des records car tous les 2 ans un festival des records est organisé afin d’alimenter le livre Guines des records. Arrivés à la tourbière nous avons été accueillis par le croassement de nombreuses grenouilles vertes rieuses, tout d’abord nous avons visité le musée de la tourbe qui est construit sur pilotis. La tourbière de Vendoire a une surface de 120 hectares dont 30 font partie du site. Une tourbière se forme quand l’eau provenant de ruissellement ou de débordement de rivière stagne les végétaux aquatiques ou mousses manquant d’oxygène ne peuvent pas se décomposer

Entièrement. La tourbière est composée de 80 pour cent d’eau d’où l’instabilité du sol. Il existe les tourbières de montagnes ou de plaines, on prélève la tourbe à l’aide d’un louchet, puis on la conditionne en briques que l’on fait sécher. La tourbe est utilisée comme composte pour alléger la terre ou combustible, on l’appelle le charbon du pauvre. Dans le musée nous avons pu toucher des animaux naturalisés: corbeau, vanneau, geai, ratgondin, étourneau, castor. Une tourbière prend 1 à 4 centimètres de hauteur par siècle, les tourbières datent de l’époque quaternaire, celle de Vendoire a 100.000 ans et mesure 6 mètres de haut. Elle a été exploitée industriellement jusque entre les 2 guerres, artisanalement jusqu’en 1950 et de manière domestique jusqu’en 1960. Sur une tourbière poussent différents arbres: chênes, frênes, peupliers et bouleaux, pour débroussailler le site on fait paître des chevaux et des ânes. La tourbière a un rôle d’éponge écologique qui garde l’eau l’hiver et la restitue l’été, l’eau provient des inondations de la rivière Lizonne, on a érigé des barrages afin de garder l’humidité pour la préserver. Il existe la tourbe acide qui est blonde et la tourbe basique qui est brune comme celle de Vendoire.

Chaque soir tout le monde participaient à des jeux de sociétés belote, scrable et mille bornes, la dernière soirée après un repas de fin de séjour, un débat s’est ouvert où quelques personnes ont discourues sur un sujet qui a fait réagir tout le monde «Les aveugles parmi les clairvoyants». Le lendemain toute la bande s’est dispercée aux quatre coins de la France en se donnant rendez-vous à une prochaine fois. Dommage que la météo n’a pas été des nôtres pendant ce séjour, mais comme d’habitude alain et Adèle ont su s’adapter au caprices du ciel. Nous devons remercier alain pour tout son travail de transcription en braille de certainesvisites, Adèle de sa disponibilité matinale et nocturne car elle devait subvenir aux besoins de 14 vacanciers et bravo aux 6 charmantes guides d’une semaine mémorable Laetitia, Sonia, Magalie, Bénédicte, Sandra et Carole. Pour rester dans la belote peut-être une tierce l’an prochain si le comité nous propose un séjour purement randonnée car la région doit se prêter à merveille à cette pratique. Il serait bien que certains comités AVH prennent des initiatives afin de nous proposer des séjours nous permettant de découvrir leur région.

Claudine Passepont et Michel Michelland