Dordogne

Séjour dans le Périgord du 27 avril au 3 mai 2003. Le Périgord est un haut lieu de la Préhistoire: Lascaux, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, la vallée de la Vézère appartiennent aujourd'hui au patrimoine de l'humanité. Géographie physique Le Périgord renferme quatre grandes régions naturelles: au centre, le Périgord blanc (Périgueux, Ribérac); au sud-est, le Périgord noir (Sarladais); le Périgord vert (Nontronnais) au pied des monts du Limousin; au sud-ouest, le Périgord pourpre (Bergeracois). Le Périgord blanc est formé de plateaux calcaires, découpés par les rivières (Isle, Auvézère, Loue, Dronne), où les vallées s'élargissent. La vallée moyenne de l'Isle sert d'épine dorsale à une région un peu différente au sud de Périgueux, où les pins maritimes font leur apparition. Le Périgord noir, région du Sarladais, est un pays de puechs, ces collines rondes coiffées de taillis de châtaigniers et de forêts de pins; de basses vallées (Dordogne, Vézère) plantées de noyers, de champs de tabac, de vergers. Le Périgord vert, le Nontronnais, est recouvert d'arbres, de landes de bruyère; le châtaignier y règne en maître. C'est un pays de bassins et de vallées, dont la prairie grasse envahit les pentes douces. Le Périgord pourpre, dont la vallée s'élargit à l'aval de Bergerac, est une région de vergers et de vignobles. Les terrains du Périgord ont commencé à se former dès l'ère primaire, lorsque le Massif central a émergé de l'écorce terrestre. On retrouve ces roches cristallines dans le nord-est, à la lisière du Limousin. Mais la formation du Périgord s'est produite surtout à l'ère secondaire, quand la mer a envahi l'Aquitaine, refoulant des dépôts calcaires au pied du Massif central. Du calcaire jurassique est né le causse périgourdin. Plus tard, le calcaire jurassique forme le sol du Périgord blanc et la majeure partie du Périgord noir. Mais c'est à l'ère quaternaire que les principales rivières (Dordogne, Vézère, Isle, Dronne) font leur apparition et vont creuser les vallées. Économie De riches cultures (blé, maïs, arbres fruitiers, vigne, tabac) ainsi que l'élevage bovin sont pratiqués dans les vallées. La Dordogne est devenue le principal producteur de fraises français: culture sous serre, alternative aux sols acides difficilement reconvertibles. Le vignoble bergeracois (Bergerac, Monbazillac, Sauvignon, entre autres), couvrant près de 13 000 ha, a fait la réputation de la région. Le noyer et le chêne truffier sont largement exploités. La récolte de la truffe est de l'ordre de 4 tonnes par an, pour une production nationale de 15 tonnes. Premier producteur de foie gras transformé, le Périgord est devenu aussi le premier importateur. En effet, faisant fi des besoins industriels, il perpétue la tradition du gavage à l'ancienne. C'est pourquoi une grande partie de la matière première vient d'Israël ou de l'Europe de l'Est pour répondre aux besoins. La Dordogne est sans doute le département le plus riche de France en monuments historiques après Paris, on n'y compte pas moins de mille châteaux (Puyguilhem, Bourdeilles, Monbazillac, entre autres). Dans les vallées du Périgord noir, les nombreux sites préhistoriques attestent de la présence de l'homme de Cro-Magnon: Lascaux, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, entre autres. Le fac-similé de Lascaux II draine un tourisme en pleine expansion, environ 400 000 entrées. La grotte bis a bouleversé le visage du tourisme local en devenant le troisième site le plus visité de France après le Mont-Saint-Michel et Rocamadour. Bourdeilles (Dordogne) : château, Domme, Le château de Puyguilhem (Dordogne), Le château de Hautefort (Dordogne), Le village de Monflanquin (Lot-et-Garonne), Rocamadour, Rocamadour (Lot) Histoire Région très anciennement peuplée, comme en témoignent les nombreux sites préhistoriques, le Périgord était à l'époque romaine le territoire des Celtes Petrocorii. Érigé en comté au VIIIe siècle, il tomba sous la dépendance du duché d'Aquitaine et passa avec lui sous la dépendance de l'Angleterre, à la suite du mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi Henri II Plantagenêt (1152). En 1398, le roi de France déposséda le comte de Périgord de son fief, qui échut successivement à la maison d'Orléans, à celle de Penthièvre et à celle d'Albret, avant d'être incorporé au domaine royal par Henri IV (1607). En 1790, le Périgord fut détaché de la généralité de Bordeaux pour former la plus grande partie du département de la Dordogne.

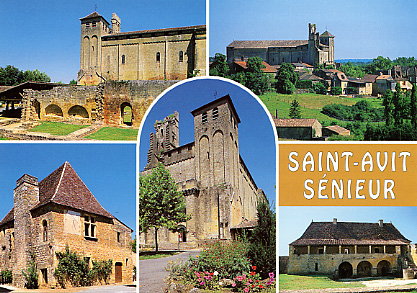

C’est avec amertume que nous allons essayer de faire le compte rendu d’un séjour qui sur le papier était alléchant mais à cause de l’irresponsabilité du comité AVH de Dordogne a complètement été tronqué. Le lundi 28 avril nous avons pris la direction du Bugue pour nous rendre à Mauzac, à Trémolat nous avons été pris en charge par Yannick et Nicolas deux responsables de l’environnement. Nous nous dirigeons vers le cingle (méandre) de Trémolat qui est une falaise qui surplombe la Dordogne, nous allons franchir un dénivelé de 150 mètres avant d’arriver sur le plateau où est venu se heurter le lit de la Dordogne. Nous pénétrons dans une forêt de charmes où se trouvent des orchidées sauvages, nous avons fait une halte pour écouter le chant des oiseaux dont le rossignol, des sittelles, des fauvettes à tête noire la végétation est constituée de carottes sauvages. Nous avons franchi un arbre qui était couché sur le chemin, le chemin était parallèle à un petit ruisseau qui se jette dans la Dordogne dans lequel Jessie se plongeait. La forêt est enchantée par une multitude de chant d’oiseaux comme celui du troublodite, nous traversons un petit ruisseau à gué, c’est le royaume de la menthe sauvage, nous sommes dans une forêt de chênes verts, nous apercevons l’érable de Montpellier qui possède 3 lobes alors que l’érable champêtre en a cinq. Nous franchissons le dénivelé à travers de chênes verts qui nous conduit sur le plateau, à cet endroit nichent des faucons pèlerins, le plateau est alluvionnaire où on y cultive le maïs. Le faucon pèlerin fait des piquées de 150 kilomètres heure pour aller capturer ses proies, il pèse entre 600 grammes et un kilogramme et il a une envergure de un mètre. Il a la morphologie d’un gros pigeon à l’arrêt avec un bec crochu et des serres. Le plateau est le royaume du milan noir qui fait penser à la buse, nous entendons le chant des mésanges, nous traversons une partie de forêt fréquentée par les sangliers dont la base des arbres est éraflée par leur frottement. Nous entendons également le choucas des tours sorte de corbeau qui sévit dans les murailles, nous traversons un petit hameau qui s’appelle Milhac qui est le point le plus haut du plateau. Nous rencontrons quelques châtaigniers, nous avons parcouru 2,8 kilomètres au lieu des 17,5 kilomètres prévus, quelle frustration notre bus nous attend afin de nous conduire à Mauzac au restaurant où nous devons déjeuner. Après le repas nous avons fait une promenade digestive de 2,4 kilomètres pour tuer le temps, nous sommes allés jusqu’au barrage sur la Dordogne en face duquel se trouve une héronnière puis nous sommes montés sur le promontoire qui surplombe le cingle de Mauzac où une table d’orientation quelconque nous permet de découvrir l’horizon. A Mauzac la Dordogne est longé par un canal, le barrage situé sur la Dordogne date des années 1950. Nous avons repris notre autocar où nous avons traversé de nouveau Trémolat puis Limeuil qui est l’endroit où se situe le confluent de la Dordogne et de la Vézère. La randonnée initiale devait nous conduire de Trémolat à Mauzac d’une longueur de 17,5 kilomètres de long dans un merveilleux cadre. Le mardi 29 avril nous nous dirigeons sur Bergerac capitale du Périgord pourpre, ancien Périgord or ce changement de nom date des années 1980. Car or signifiait le cru des vins blancs de Bergerac alors que des vins rouges prenaient une renommée de plus en plus grande, on a donc opté pour Périgord pourpre. Le but de la matinée est la visite de l’ascenseur à poissons qui se trouve à Tuillières sur la Dordogne afin que les poissons puissent remonter la rivière malgré l’installation du barrage EDF. Le site du barrage est traversé par la Dordogne et le canal qui a eu une activité pendant une période de 30 à 40 ans jusqu’à la fin du XIXe siècle à l’avènement du chemin de fer. La hauteur de la chute du barrage EDF est de 12 mètres, le barrage a été édifié en 1908, peu de temps après l’arrêt de la navigation sur le canal. Pour réguler cette chute qui existait avant même la construction du barrage EDF, on avait conçu une série de 6 écluses regroupées sur une longueur de 300 mètres afin de franchir les 12 mètres de dénivelé. Un projet de réhabilitation du canal est en cours, depuis quelque mois on l’a remis en eau mais le plus important reste la rénovation des écluses et celle du chemin de Halage. Une passerelle réservée aux piétons permet de franchir le barrage en toute sécurité. La Dordogne comprend 19 barrages hydrauliques celui de la Tuillières est l’avant dernier le seul plus en aval étant le barrage de Bergerac. Tous les barrages situés sur la Dordogne dont le plus important est celui de Borgues les Orgues dont la chute d’eau est de 112 mètres ont un rôle de gestionnaire des crues de la rivière. Les barrages de Mauzac, Tuillières et Bergerac fonctionnent au fil de l’eau ce qui fait qu’il n’y a aucun risque de vague en cas de lâchage de la retenue d’eau. Il est interdit de naviguer à moins de 150 mètres du barrage avec une embarcation, la pêche est également interdite dans cette zone. Plusieurs associations gèrent la sauvegarde de la rivière Dordogne avec beaucoup de mal, comme l’incidence des rejets de nitrate effectués par la poudrerie de Bergerac à l’insu de tout le monde dans la rivière. Dans le vacarme occasionné par le bruit des turbines de la centrale électrique nous descendons un escalier métallique afin d’atteindre l’ascenseur à poissons migrateurs. Cet ascenseur ressemble à un bac de friteuse d’une contenance de 3500 litres. Les poissons migrateurs qui remontent la Dordogne sont capturés dans cet ascenseur grâce à un tourbillon provoqué, l’ascenseur est activé toutes les 50 minutes pour permettre aux poissons d’être déversés dans un toboggan qui leur font atteindre l’amont de la rivière situé 12 mètres plus haut. Ce procédé a été mis en œuvre surtout pour la migration du saumon mais on y trouve aussi l’alose poisson local, en 2000 1000 saumons sont passés par l’ascenseur et 1300 en 2001 et on dénombre près de 40000 aloses qui ont cheminées par ce moyen. Cet ascenseur avait été construit également pour la migration des anguilles mais malheureusement on ne sait pas pourquoi elles ne sont pas attirées par ce système alors on leur a fabriqué sur l’autre rive une échelle à poissons qu’elles ont adoptée. Nous apercevons les poissons capturés à travers une vitre où ils attendent d’être remontés par la machinerie, en fait cela ressemble à un aquarium géant. Le barrage de la Tuillières se trouve à 220 kilomètres de l’océan Atlantique et à 192 kilomètres d’Argentat qui est la limite entre la Dordogne basse et le massif central. Le saumon naît en rivière, il vit sa vie d’adulte en mer puis vient frayer en eau douce à l’endroit où il est né. Les ascenseurs et échelles à poissons ne fonctionnent que dans le sens de la montée de la Dordogne. Le seul moyen pour eux de rejoindre l’océan Atlantique est de profiter du lâchage d’eau des barrages ce qui est fort aléatoire. En réalité le problème est à moitié réglé car on est capable de faire remonter la rivière aux poissons migrateurs mais ils sont presque obligés de se sédentariser en eau douce le reste de leur vie. Aujourd’hui la Dordogne vit pratiquement par le tourisme alors qu’autrefois elle était une artère essentielle pour toute la vie de la vallée. C’est en 1843 qu’on a construit les barrages de Mauzac, de Bergerac et le canal de Tuillières afin que les gabares puissent naviguer de Souillac à la Garonne. Ces infrastructures ont malheureusement eu un impact sur le flux des poissons migrateurs. L’énergie hydro-électrique utilise un principe très simple, une masse d’eau entraîne une turbine qui est reliée à un alternateur qui produit lui-même du courant électrique. Plus la hauteur d’eau en amont est élevée, plus le débit qui transite dans la turbine est croissant ce qui produit une puissance électrique importante. Les 19 centrales construites sur la Dordogne produisent l’équivalent d’une tranche nucléaire, hélas toute médaille à son revers d’où l’idée depuis 1843 de Faciliter la remontée des poissons migrateurs hélas sans billet de retour. Afin de tuer le temps nous sommes allés jusqu’à l’estuaire de la Dordogne et du canal de la Tuillières qui est celui qui passe à Mauzac, puis nous avons poussé notre promenade jusqu’au port de Tuillières où seul une oie faisait des ronds dans l’eau pour tuer le temps tout comme nous par ailleurs. Ensuite nous avons repris notre autocar pour rejoindre Saint-Avit Seinieur où nous avons fait quelques achats de cartes postales et pris l’apéritif à une terrasse avant de se rendre au restaurant. Saint-Avit Seinieur est un village médiéval perché sur un monticule délimité par la Couze, on se trouve sur le mont Dauriac. Ce promontoire fut envahi par une invasion gallo-romaine mais aucun édifice ne subsiste de cette époque. On peut remonter à plus de 150 siècles avant Jésus Christ car au pied du mont Dauriac on a retrouvé un gisement qui est attribué à l’homme de Comcapèles, dans cette combe on a retrouvé un squelette qui si l’on veut comparer à la période préhistorique serait le compagnon de Lucie ou voir l’ami de l’homme de Cro-magnon. C’est à partir de 507 que ce lieu a commencé à être connu grâce à un officier appelé Avitus que certains font naître à Lanquais village qui se trouve à 12 kilomètres d’ici tout proche de Couze. Avitus fut fait prisonnier à Paris lors de la bataille de Vouviers, la reine Clotilde l’épouse de Clovis le convertit. Avitus a donc été libéré, il vécut d’abbaye en abbaye et eut une âme religieuse. Depuis Paris il descendit donc d’abbaye en abbaye jusqu’à son Périgord natal, arrivé au pied du mont Dauriac à proximité de ses origines il décida de s’y établir pour y vivre une vie d’ermite. Il est resté dans ce lieu plusieurs années où les gens le vénéraient et venaient le consulter parce qu'i’ faisait le bien autour de lui. On construit une petite chapelle que l'on nomme notre dame du Val érigée au pied du mont Dauriac, Avitus vécu très âgé et il est mort sur le monticule qui surplombe la Couze. La population a voulu vénérer ce saint homme avant que la congrégation religieuse le reconnaisse comme saint, il a été enterré au pied de notre dame du Val. C'est à cette époque là que mont Dauriac est devenu Saint-Avit Seinieur, en 1080 les seigneurs locaux et les rois qui voulaient lui rendre hommage ont décidé de construire une église afin d'y déposer la relique de Saint-Avit. Les fondements de l'église ont commencé en 1080 donc de style romane, de nombreux papes sont venus s’y recueillir comme le pape Alexandre III qui donna son nom à une des tours de l’église. L’église devait être à coupole comme le veut le style roman mais cette église est imposante elle mesure 20 mètres de long sur 7 mètres de large et la voûte n’est pas en coupole mais avec des voûtes en plein cintre. Cette église du XIIIe siècle très endommagé dont les dons alloués à la congrégation à qui elle appartenait servait uniquement à la location des échafaudages qui supportaient l’édifice. Il y a 5 ans l’église a été reconnue comme bâtiment patrimonial, des fonds importants ont été débloqués afin que l’on restaure la mémoire du village. On a reconstruit les voûtes, mis à nu les parois qui présentent des fresques maintenant que l’on ne pouvait pas imaginer auparavant. Depuis 2 ans nous avons le privilège de pouvoir pénétrer de nouveau dans cet édifice, cette église est aujourd’hui utilisée comme salle de concert car elle possède une très bonne acoustique. L’église est très importante pour un village qui n’a jamais compté plus de 400 habitants mais c’était un lieu de pèlerinage situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Les fresques représentent la vierge, la scène et d’autres sont assez flous dus au temps passé. Les voûtes culminent entre 25 et 30 mètres de haut, certaines fresques sont mosaïquées de style floral, elles sont placées à 10 mètres du sommet de la voûte sous le chemin de Ronde. L’église comprend 3 travées, nous pouvons apercevoir la statue de Saint Christophe patron des voyageurs. A environ 7 mètres du sol sont représentées des petites croix noires évoquant la mort des donateurs qui ont permis la construction de cette église témoignent leur générosité. On peut également découvrir des restes d’armoiries dont on ne peut pas déterminer l’origine, deux draperies représentent des lionnes, les couleurs dominantes sont le bleu et le rouge, le pavement est en pierre. Tout autour de l’église il y a un chemin de ronde car si on pense au souci religieux on ne néglige pas le souci de fortification. Le retable du chœur est richement décoré, à l’entrée de l’église nous pouvons apercevoir une coquille de Saint-Jacques qui signale que le village était traversé par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Dans cette église abbatiale on a découvert des squelettes de pèlerins avec la coquille de Saint-Jacques sur le front auprès desquels reposaient leurs bâtons de pèlerins. Un tableau représente l’abbaye avec deux tours actuellement très endommagées dont l’une porte le nom du pape Alexandre III par laquelle on accédait au balcon qui surplombe le portail et l’autre tour abritait les cloches. L’abbaye de Cadouin se trouve à 9 kilomètres de Saint-Avit Seinieur, la visite terminée de l’église nous nous dirigeons vers les anciennes cuisines du cloître. L’église fut bâtie et terminée en 1117, on y installa la relique de Avitus en 1118 puis l’évêché de Sarlat reconnu ce lieu comme pèlerinage. Le monastère attenant à l’église est très austère il comprenait un dortoir au rez-de-chaussée, l’abbaye comptait entre 12 et 14 moines. Un puits situé au centre de la construction était réservé à la cuisine des moines et à l’approvisionnement en eau de la population. Aujourd’hui il ne reste uniquement qu’un moignon de mur qui représente un pignon de l’ancien monastère. Ce pignon comprend 2 ouvertures qui faisaient office de meurtrières, au premier niveau nous distinguons 3 ouvertures ogivales qui éclairaient la salle des chapitres. Le village jusque dans les années 1950 était un grand centre de négoce en tout genre, on y cultive encore le tabac, chaque année au mois de septembre s’y tenait une foire aux célibataires, toutes ces manifestations faisaient vivre de nombreux petits commerces aujourd’hui disparus. Derrière le pignon de l’ancien monastère la mairie a adossé une charpente de bois sous laquelle de nombreuses animations ont lieu au cours de l’été et permet aux joueurs de pétanque de pratiquer leur sport quel que soit la météo sur le sol ensablé. Nous circulons dans le village délimité par un mur d’enceinte en forme circulaire creusé de petites meurtrières, la pierre est friable et il est très difficile d’entretenir tout ce patrimoine exceptionnel. Cette pierre n’est pas calcaire ce qui donne au village un aspect ocre, des anneaux sont scellés aux murs auxquels on attachait les animaux. A la même hauteur que l’église nous pouvons voir une construction en pierre munie de créneaux et de mâchicoulis qui en faisait un système défensif. Nous continuons à circuler dans l’enceinte de l’ancienne abbaye où les ruelles sont étroites, les parois des murs ne sont plus ocre mais rouge se sont des traces d’incendie. En 1525 l’église a subi un incendie qui a surtout endommagé les parties communes de l’abbaye d’où l’aspect rougeâtre des murs des maisons situées dans les ruelles. Ensuite nous sommes passés sur une place où est situé un barbecue en forme de borie et la maison de Léo Testut, grand anatomiste, né à Saint-Avit Seinieur.

Le mardi 29 avril nous nous dirigeons sur Bergerac capitale du Périgord pourpre, ancien Périgord or ce changement de nom date des années 1980. Car or signifiait le cru des vins blancs de Bergerac alors que des vins rouges prenaient une renommée de plus en plus grande, on a donc opté pour Périgord pourpre. Le but de la matinée est la visite de l’ascenseur à poissons qui se trouve à Tuillières sur la Dordogne afin que les poissons puissent remonter la rivière malgré l’installation du barrage EDF. Le site du barrage est traversé par la Dordogne et le canal qui a eu une activité pendant une période de 30 à 40 ans jusqu’à la fin du XIXe siècle à l’avènement du chemin de fer. La hauteur de la chute du barrage EDF est de 12 mètres, le barrage a été édifié en 1908, peu de temps après l’arrêt de la navigation sur le canal. Pour réguler cette chute qui existait avant même la construction du barrage EDF, on avait conçu une série de 6 écluses regroupées sur une longueur de 300 mètres afin de franchir les 12 mètres de dénivelé. Un projet de réhabilitation du canal est en cours, depuis quelque mois on l’a remis en eau mais le plus important reste la rénovation des écluses et celle du chemin de Halage. Une passerelle réservée aux piétons permet de franchir le barrage en toute sécurité. La Dordogne comprend 19 barrages hydrauliques celui de la Tuillières est l’avant dernier le seul plus en aval étant le barrage de Bergerac. Tous les barrages situés sur la Dordogne dont le plus important est celui de Borgues les Orgues dont la chute d’eau est de 112 mètres ont un rôle de gestionnaire des crues de la rivière. Les barrages de Mauzac, Tuillières et Bergerac fonctionnent au fil de l’eau ce qui fait qu’il n’y a aucun risque de vague en cas de lâchage de la retenue d’eau. Il est interdit de naviguer à moins de 150 mètres du barrage avec une embarcation, la pêche est également interdite dans cette zone. Plusieurs associations gèrent la sauvegarde de la rivière Dordogne avec beaucoup de mal, comme l’incidence des rejets de nitrate effectués par la poudrerie de Bergerac à l’insu de tout le monde dans la rivière. Dans le vacarme occasionné par le bruit des turbines de la centrale électrique nous descendons un escalier métallique afin d’atteindre l’ascenseur à poissons migrateurs. Cet ascenseur ressemble à un bac de friteuse d’une contenance de 3500 litres. Les poissons migrateurs qui remontent la Dordogne sont capturés dans cet ascenseur grâce à un tourbillon provoqué, l’ascenseur est activé toutes les 50 minutes pour permettre aux poissons d’être déversés dans un toboggan qui leur font atteindre l’amont de la rivière situé 12 mètres plus haut. Ce procédé a été mis en œuvre surtout pour la migration du saumon mais on y trouve aussi l’alose poisson local, en 2000 1000 saumons sont passés par l’ascenseur et 1300 en 2001 et on dénombre près de 40000 aloses qui ont cheminées par ce moyen. Cet ascenseur avait été construit également pour la migration des anguilles mais malheureusement on ne sait pas pourquoi elles ne sont pas attirées par ce système alors on leur a fabriqué sur l’autre rive une échelle à poissons qu’elles ont adoptée. Nous apercevons les poissons capturés à travers une vitre où ils attendent d’être remontés par la machinerie, en fait cela ressemble à un aquarium géant. Le barrage de la Tuillières se trouve à 220 kilomètres de l’océan Atlantique et à 192 kilomètres d’Argentat qui est la limite entre la Dordogne basse et le massif central. Le saumon naît en rivière, il vit sa vie d’adulte en mer puis vient frayer en eau douce à l’endroit où il est né. Les ascenseurs et échelles à poissons ne fonctionnent que dans le sens de la montée de la Dordogne. Le seul moyen pour eux de rejoindre l’océan Atlantique est de profiter du lâchage d’eau des barrages ce qui est fort aléatoire. En réalité le problème est à moitié réglé car on est capable de faire remonter la rivière aux poissons migrateurs mais ils sont presque obligés de se sédentariser en eau douce le reste de leur vie. Aujourd’hui la Dordogne vit pratiquement par le tourisme alors qu’autrefois elle était une artère essentielle pour toute la vie de la vallée. C’est en 1843 qu’on a construit les barrages de Mauzac, de Bergerac et le canal de Tuillières afin que les gabares puissent naviguer de Souillac à la Garonne. Ces infrastructures ont malheureusement eu un impact sur le flux des poissons migrateurs. L’énergie hydro-électrique utilise un principe très simple, une masse d’eau entraîne une turbine qui est reliée à un alternateur qui produit lui-même du courant électrique. Plus la hauteur d’eau en amont est élevée, plus le débit qui transite dans la turbine est croissant ce qui produit une puissance électrique importante. Les 19 centrales construites sur la Dordogne produisent l’équivalent d’une tranche nucléaire, hélas toute médaille à son revers d’où l’idée depuis 1843 de Faciliter la remontée des poissons migrateurs hélas sans billet de retour. Afin de tuer le temps nous sommes allés jusqu’à l’estuaire de la Dordogne et du canal de la Tuillières qui est celui qui passe à Mauzac, puis nous avons poussé notre promenade jusqu’au port de Tuillières où seul une oie faisait des ronds dans l’eau pour tuer le temps tout comme nous par ailleurs. Ensuite nous avons repris notre autocar pour rejoindre Saint-Avit Seinieur où nous avons fait quelques achats de cartes postales et pris l’apéritif à une terrasse avant de se rendre au restaurant. Saint-Avit Seinieur est un village médiéval perché sur un monticule délimité par la Couze, on se trouve sur le mont Dauriac. Ce promontoire fut envahi par une invasion gallo-romaine mais aucun édifice ne subsiste de cette époque. On peut remonter à plus de 150 siècles avant Jésus Christ car au pied du mont Dauriac on a retrouvé un gisement qui est attribué à l’homme de Comcapèles, dans cette combe on a retrouvé un squelette qui si l’on veut comparer à la période préhistorique serait le compagnon de Lucie ou voir l’ami de l’homme de Cro-magnon. C’est à partir de 507 que ce lieu a commencé à être connu grâce à un officier appelé Avitus que certains font naître à Lanquais village qui se trouve à 12 kilomètres d’ici tout proche de Couze. Avitus fut fait prisonnier à Paris lors de la bataille de Vouviers, la reine Clotilde l’épouse de Clovis le convertit. Avitus a donc été libéré, il vécut d’abbaye en abbaye et eut une âme religieuse. Depuis Paris il descendit donc d’abbaye en abbaye jusqu’à son Périgord natal, arrivé au pied du mont Dauriac à proximité de ses origines il décida de s’y établir pour y vivre une vie d’ermite. Il est resté dans ce lieu plusieurs années où les gens le vénéraient et venaient le consulter parce qu'i’ faisait le bien autour de lui. On construit une petite chapelle que l'on nomme notre dame du Val érigée au pied du mont Dauriac, Avitus vécu très âgé et il est mort sur le monticule qui surplombe la Couze. La population a voulu vénérer ce saint homme avant que la congrégation religieuse le reconnaisse comme saint, il a été enterré au pied de notre dame du Val. C'est à cette époque là que mont Dauriac est devenu Saint-Avit Seinieur, en 1080 les seigneurs locaux et les rois qui voulaient lui rendre hommage ont décidé de construire une église afin d'y déposer la relique de Saint-Avit. Les fondements de l'église ont commencé en 1080 donc de style romane, de nombreux papes sont venus s’y recueillir comme le pape Alexandre III qui donna son nom à une des tours de l’église. L’église devait être à coupole comme le veut le style roman mais cette église est imposante elle mesure 20 mètres de long sur 7 mètres de large et la voûte n’est pas en coupole mais avec des voûtes en plein cintre. Cette église du XIIIe siècle très endommagé dont les dons alloués à la congrégation à qui elle appartenait servait uniquement à la location des échafaudages qui supportaient l’édifice. Il y a 5 ans l’église a été reconnue comme bâtiment patrimonial, des fonds importants ont été débloqués afin que l’on restaure la mémoire du village. On a reconstruit les voûtes, mis à nu les parois qui présentent des fresques maintenant que l’on ne pouvait pas imaginer auparavant. Depuis 2 ans nous avons le privilège de pouvoir pénétrer de nouveau dans cet édifice, cette église est aujourd’hui utilisée comme salle de concert car elle possède une très bonne acoustique. L’église est très importante pour un village qui n’a jamais compté plus de 400 habitants mais c’était un lieu de pèlerinage situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Les fresques représentent la vierge, la scène et d’autres sont assez flous dus au temps passé. Les voûtes culminent entre 25 et 30 mètres de haut, certaines fresques sont mosaïquées de style floral, elles sont placées à 10 mètres du sommet de la voûte sous le chemin de Ronde. L’église comprend 3 travées, nous pouvons apercevoir la statue de Saint Christophe patron des voyageurs. A environ 7 mètres du sol sont représentées des petites croix noires évoquant la mort des donateurs qui ont permis la construction de cette église témoignent leur générosité. On peut également découvrir des restes d’armoiries dont on ne peut pas déterminer l’origine, deux draperies représentent des lionnes, les couleurs dominantes sont le bleu et le rouge, le pavement est en pierre. Tout autour de l’église il y a un chemin de ronde car si on pense au souci religieux on ne néglige pas le souci de fortification. Le retable du chœur est richement décoré, à l’entrée de l’église nous pouvons apercevoir une coquille de Saint-Jacques qui signale que le village était traversé par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Dans cette église abbatiale on a découvert des squelettes de pèlerins avec la coquille de Saint-Jacques sur le front auprès desquels reposaient leurs bâtons de pèlerins. Un tableau représente l’abbaye avec deux tours actuellement très endommagées dont l’une porte le nom du pape Alexandre III par laquelle on accédait au balcon qui surplombe le portail et l’autre tour abritait les cloches. L’abbaye de Cadouin se trouve à 9 kilomètres de Saint-Avit Seinieur, la visite terminée de l’église nous nous dirigeons vers les anciennes cuisines du cloître. L’église fut bâtie et terminée en 1117, on y installa la relique de Avitus en 1118 puis l’évêché de Sarlat reconnu ce lieu comme pèlerinage. Le monastère attenant à l’église est très austère il comprenait un dortoir au rez-de-chaussée, l’abbaye comptait entre 12 et 14 moines. Un puits situé au centre de la construction était réservé à la cuisine des moines et à l’approvisionnement en eau de la population. Aujourd’hui il ne reste uniquement qu’un moignon de mur qui représente un pignon de l’ancien monastère. Ce pignon comprend 2 ouvertures qui faisaient office de meurtrières, au premier niveau nous distinguons 3 ouvertures ogivales qui éclairaient la salle des chapitres. Le village jusque dans les années 1950 était un grand centre de négoce en tout genre, on y cultive encore le tabac, chaque année au mois de septembre s’y tenait une foire aux célibataires, toutes ces manifestations faisaient vivre de nombreux petits commerces aujourd’hui disparus. Derrière le pignon de l’ancien monastère la mairie a adossé une charpente de bois sous laquelle de nombreuses animations ont lieu au cours de l’été et permet aux joueurs de pétanque de pratiquer leur sport quel que soit la météo sur le sol ensablé. Nous circulons dans le village délimité par un mur d’enceinte en forme circulaire creusé de petites meurtrières, la pierre est friable et il est très difficile d’entretenir tout ce patrimoine exceptionnel. Cette pierre n’est pas calcaire ce qui donne au village un aspect ocre, des anneaux sont scellés aux murs auxquels on attachait les animaux. A la même hauteur que l’église nous pouvons voir une construction en pierre munie de créneaux et de mâchicoulis qui en faisait un système défensif. Nous continuons à circuler dans l’enceinte de l’ancienne abbaye où les ruelles sont étroites, les parois des murs ne sont plus ocre mais rouge se sont des traces d’incendie. En 1525 l’église a subi un incendie qui a surtout endommagé les parties communes de l’abbaye d’où l’aspect rougeâtre des murs des maisons situées dans les ruelles. Ensuite nous sommes passés sur une place où est situé un barbecue en forme de borie et la maison de Léo Testut, grand anatomiste, né à Saint-Avit Seinieur.

Mercredi 30 avril, nous nous rendons dans la forêt de Foulissard où nous allons découvrir la fontaine du Fongidou en écoutant le chant des oiseaux pour tuer le temps. Cette forêt fait la joie des randonneurs et des vététistes la forêt est composée de châtaigniers et d’érables. Sous les arbres on y trouve des causses constitués de thym et de bruyère. La forêt de Foulissard a été épargnée par la tempête de 1999, à part quelques arbres qui ont perdu quelques branches ils sont toujours sur pied. A l’intersection de 2 chemins nous avons aperçu un tronc d’arbre creusé d’un nid par un pic vers. Ensuite nous sommes passés devant une palombière qui culmine à 30 mètres de haut. Nous avons entendu des corneilles qui ressemblent au corbeau freux, la seule différence est que la corneille à le bec noir légèrement plumé à la base alors que le bec du corbeau freux est grisé et surtout dénudé à sa base. Cette forêt est le paradis des sittelles, des mésanges, des tourterelles, des pics vers, des troglodytes, des buses, des pinsons des arbres et au loin nous entendons un coucou. Nous traversons une zone plus ombragée où règne le taillis et la fougère scolopendre différente de la fougère habituelle. Enfin nous arrivons à la fontaine du Fongidou où se trouve un lavoir dans lequel les chiens se baignent. Après une série de photos et une promenade de 3,2 kilomètres nous avons rejoint notre autocar qui nous conduit à Monpazier où nous allons prendre le déjeuner au restaurant. En début de l’après-midi nous visitons la bastide de Monpazier en empruntant une porte. La bastide est construite sur le principe des villages avec des rues à angles droits, cette bastide possède plusieurs portes reliées entre elles par un rempart. Toutes les maisons sont séparées par un androne ou espace d’environ 20 centimètres afin d’éviter la progression des incendies. Nous arrivons sur la place principale entourée de maisons avec en bas des arcades en forme d’ogives et à l’étage l’habitation éclairée avec des fenêtres à meneau. Cette bastide a été construite à la fin du XIIIe siècle, elle mesure 400 mètres de long sur 220 mètres de large. Sur la place près de l’église est située la halle qui comprend 21 piliers. Sous la halle est exposés du matériel de pesée et de mesure. Ensuite nous avons visité l’église dont le portail en forme d’ogive est partagé en deux par une colonne en pierre sculptée de figures humaines et d’une coquille de Saint-Jacques. L’église Sainte Dominique a été construite en 1292, l’intérieur est richement décoré. Depuis 2 jours on nous avait promis de réserver nos achats de cartes postales à Monpazier alors de bonne foi, j’ai cru bon de soumettre cette éventualité à l’organisateur du séjour. Sa réponse a été très ferme que ce n’était pas le moment de perdre du temps, j’ai encaissé ce refus en lui répondant que le séjour randonnées avait un parfum d’excursion de personnes du 4.ème âge. Pendant le retour en autocar à notre hôtel Alain DUVERNEUIL est venu nous faire des excuses sur son comportement car je pense qu’il commençait à s’apercevoir de la déception du groupe sur un séjour loupé. Pour tuer le temps du voyage, j’en ai profité pour me documenter sur Monpazier grâce à une documentation en braille édité par le comité AVH de Dordogne dont voici l’essentiel: Monpazier est une bastide créée pour commander les routes allant de l’agenais aux rives de la Dordogne. Sa place à arcades, ses carnelous (ruelles), sa halle, son église, les vestiges et les fortifications en font l’une des bastides les mieux conservées du Périgord. De la bastide, subsiste le plan d’ensemble et 3 des 6 portes fortifiées, plusieurs maisons ont conservé leur caractère original. La ville forme un quadrilatère de 400 mètres sur 200 mètres, le grand axe étant orienté nord-sud, les rues courent d’une extrémité à l’autre parallèlement au grand côté, 4 rues transversales les croisent décomposant ainsi la cité en compartiments rectangulaires. Toutes les habitations présentaient à l’origine la particularité d’être d’égale dimension et séparées les unes des autres par d’étroits intervalles ou an drones prévues pour éviter la propagation des incendies. La place des cornières est rectangulaire comme la bastide, du côté sud s’élève une halle abritant les anciennes mesures, sur le pourtour les galeries ouvertes supportaient par des arceaux ont conservé leur cornière (habitation). L’église Sainte Dominique présente une façade remaniée à différentes époques, le portail orné d’archivoltes, la rose et le pignon ont été reconstruits vers 1550. La nef unique très large est voûtée d’ogives et se prolonge par un chevet polygonal. La maison du chapitre est située près de l’église, cette maison du XIIIe siècle fut utilisée comme grange aux dîmes, elle est éclairée à son étage supérieur par des fenêtres géminées.

Jeudi 1 mai, Tout d’abord au petit déjeuner après les problèmes de la veille sur le déroulement du séjour j’ai demandé au responsable du comité AVH de Dordogne de communiquer sur les problèmes de l’organisation que nous vivions de plus en plus mal au fil des journées. Malheureusement rien n’a été pris en compte et nous avons dû nous contenter du bon vouloir de Monsieur DUVERNEUIL qui détient à lui seul le sort des 9 participants qui ont opté à un séjour randonnées autour des bastides du Périgord. Nous Prenons la direction de Beaumont-Du-Périgord bastide qui est construite sur un promontoire qui domine la Couze. Bastide vient du vieux français bastir qui veut dire bâtir tout comme bastille. C’est un village fortifié avec sa place centrale de préférence carré, entourée de grandes maisons que l’on appelle cornières. Toutes les bastides sont construites sur un parcellaire régulier, techniquement on choisissait un lieu vierge comme à Beaumont qui comprenait tout de même quelques habitations, la place vieille remonte d’ailleurs à cet ancien village. Ce site a été choisi par le seigneur de Biron, le prieur de Saint-Avit et l’abbé de Cadouin avec la bienveillance d’Edouard Ier car la bastide était anglaise. Une fois le choix fait, on mettait un pieu au milieu de la place afin de dessiner la bastide par des lignes longitudinales comme à la manière romaine. La bastide de Beaumont a été construite en 1272, elle était régit par des lois établies par le roi. Pour peupler les bastides on employait des crieurs envoyés par le roi qui parcouraient la campagne, ils appelaient le peuple à l’aide de trompettes afin de vanter tous les avantages des bastides. On proposait aux futurs habitants des bastides la liberté, des terres personnelle, plus de soumission au seigneur mais uniquement des règles de communauté à respecter. La bastide de Beaumont comprenait 1000 habitants dès sa construction, actuellement Beaumont-du-Périgord compte 1200 habitants. Nous avons visité l’église qui a été construite entre 1330 à 1350, le portail est de style gothique anglais, l’église est entourée de deux grandes tours qui donnent à l’église un aspect de forteresse. Les 2 tours sont munies de meurtrières, de mâchicoulis et des créneaux exactement comme dans les châteaux. Les tours sont couvertes de toits en poivrières en forme triangulaire couvertes de tuiles, la tour nord est la plus ancienne qui renfermait les cloches. La tour sud qui fait 30 mètres de haut, à l’intérieur se trouve un escalier en colimaçon qui permet d’accéder au chemin de Ronde. Le portail de l’église est orné de 5 arcs installés dans la pierre qui reposent sur des colonnes installées sur des bases. Aux chapiteaux des colonnes Il y a des feuilles de lierre, de vignes c’est une décoration végétale. Le portail est entouré de niches dont les statues ont été pillées au cours des siècles. Au-dessus du portail nous pouvons admirer une frise qui comporte 24 pièces avec une niche centrale et la représentation des 4 évangélistes représentés par un bœuf pour Saint Luc, un aigle pour Saint Jean, un ange pour Saint-Mathieu et un lion pour Saint Marc. Les autres pièces représentent des gargouilles en forme de têtes maléfiques qui devaient faire peur aux personnes qui entraient à l’intérieur de l’église. La frise comprend aussi un chameau qui résulte dans l’imagination de l’artiste qui a sculpté la frise ainsi qu’une sirène. Plus au sud nous pouvons apercevoir des scènes de la vie quotidienne comme la chasse à cour, un sanglier, des artisans et une tête couronnée qui fait penser à Edouard Ier ou à un seigneur local. A l’intérieur de l’église nous remarquons l’absence de cierges qui sont remplacés par un tronc d’arbre sur lequel comme offrande on plante un clou à l’aide d’un marteau, L’église servait de refuge en cas d’invasion c’est pour cela qu’il n’y a pas de marche pour y accéder. Sur le parvis est situé un puits afin de permettre à la population de s’abreuver en cas de siège prolongé, Beaumont était sur le passage du chemin de Saint-Jacques de Compostelle d’ailleurs à l’extérieur du village existe encore une chapelle qui offre un refuge aux pèlerins. Des niches contiennent quelques fragments de statues retrouvées, une relique est exposée qui contient la dent de Saint-Martial. Comme la bastide est d’influence anglaise nous pouvons y apercevoir la statue de Jeanne d’Arc, le coulobre dragon local dompté par Saint-Fron. Sur un des murs extérieurs est sculpté un cadran solaire, à côté du contrefort se trouvent les restes d’une ancienne chapelle qui peut avoir plusieurs origines: soit c’est une ancienne chapelle romane, soit une ancienne chapelle funéraire ou alors une chapelle pour les lépreux qui n’avaient pas le droit de participer aux cérémonies religieuses. Puis nous avons parcouru le cœur de la bastide en empruntant la rue Renard, les ruelles sont très étroites en pavés avec une rigole au centre. Les habitations sont séparées par des andrones, nous passons devant la maison du vieux Rivière, cette maison a été rénovée, elle possède un encorbellement qui surplombe la ruelle. La place centrale est un carré de 38 mètres de côté, cette place est entourée de cornières. La plus vieille maison date du XIIe siècle, aujourd’hui il ne reste plus que 7 maisons qui date de la construction de la bastide, les autres habitations datent du XVIII.me siècle. Cette place centrale avait une halle qui a été détruite en 1864 car elle menaçait de s’écrouler. La municipalité de l’époque a donc redessiné le cœur de la bastide en sacrifiant la halle. La bastide comprenait 16 cornières à son origine, nous nous dirigeons vers la porte de Luzier qui porte son nom car elle est plaçait en direction du château de Luzier, cette porte nous amène au-dessus de la vallée où coule la Couze et toute la campagne. Depuis la place centrale grâce à l’enfilade de la porte de Luzier on peut découvrir la plaine et surveiller les assaillants. Les trois quarts des remparts de la bastide ont été conservés, ils mesurent de 6 à 8 mètres de haut et ils ont été restaurés. Il ne reste plus qu’une porte défensive sur les 16 qui composaient l’ensemble défensif de la bastide. Aux quatre coins de la bastide existaient des tours plus importantes qui donnaient à l’ensemble un aspect de forteresse. Nous continuons à circuler dans la bastide par des petites ruelles, une ruelle est partiellement pavée avec de l’herbe au milieu du cheminement afin que les animaux de trait ne glissent pas. Nous arrivons dans les quartiers aisés de la bastide avec de grandes maisons à créneaux appelées pinons qui font 10 mètres de haut à toits planes et avec des fenêtres ogivales. En face de ces maisons se trouvent des jardins, nous pouvons admirer la tour de Bannes qui a été totalement reconstruite par un particulier. Cette tour était située 28 mètres plus bas et on l’a reconstruite pierre par pierre à cet endroit Bannes étant le château où la tour était dirigée. Une autre tour est encore debout mais elle se trouve à l’intérieur d’une propriété privée ce qui fait que nous ne pouvons pas l’entrevoir, c’est dans cette propriété que Léo Testut s’est retiré pour effectuer ses recherches. Léo Testut est d’ailleurs enterré dans le cimetière de Beaumont-de-Périgord. Nous nous engageons dans le petit carnelous qui mène à l’ancien hospice, certaines maisons sont reliées entre elles par une passerelle abritée qui permettait de traverser la ruelle à l’abri ce qui donnait une extension de l’habitat entre deux maisons situées de part et d’autre de la ruelle. 25 bastides ont été construites au XIIIe siècle dans le Périgord que l’on signifie soit par Villeneuve ou Villefranche. Les bastides étaient un grand pôle économique ainsi que militaire, Beaumont-de-Périgord était une importante bastide enviée de tous et qui fonctionnait bien ce qui a aussi favorisé son déclin architectural par rapport à Monpazier qui est la perle des bastides du Périgord. Dans le sud de la France une bastide est une maison forte alors que dans le sud-ouest c’est l’ensemble d’une ville du XIIIe siècle. La vallée du Dropt séparait les bastides sous influence française ou Anglaise, la vallée du Dropt est appelée la ballée des bastides. Ensuite nous avons fait quelques achats puis nous avons pris le repas au restaurant le Beaumontois. L’après-midi nous avons pris la direction d’Issigeac bourg monastique qui compte 700 habitants, c’est un chef lieu de canton. Le village se trouve au pays des châteaux, c’est une cité médiévale au pays des bastides. Le bourg est très plat, le tracé des ruelles est très sinueux avec des angles éclatés bordées de maisons médiévales. Les maisons sont bâties sur des pieux dont certains remontent au XIIIe siècle, Issigeac est l’exemple type du village médiéval antithèse de la bastide qui a voulu sortir du modèle. Les accès à Issigeac sont bordés d’arbres élancés qui ombrent élégamment avec l’horizontalité du village dominé par le clocher polygonal. C’est en 1053 que les bénédictins tout comme à Saint-Avit seinieur ont choisi ISSigeac situé au milieu d’une forêt et dans la vallée du Dropt pour y établir un domaine de 10000 hectares autour du monastère. Cette zone est vite devenue le grenier à blé de la région, à cette époque on comptait déjà 2000 habitants dans la contrée. Au XIIIe siècle la cité s’entoure de remparts dont certains vestiges sont apparents et d’autres ont été percés d’ouvertures afin d’en faire des habitations. Pendant la guerre de cent ans Issigeac a fait allégeance aux anglais, nous pouvons y apercevoir les lions d’Issigeac qui jurent fidélité au léopard d’Angleterre. L’architecture a conservé son aspect typique et les rues présentes d’intéressantes maisons à pans de bois et en encorbellement sur un rez-de-chaussée en maçonnerie. Certaines maisons sont ornées de magnifiques colombages les principales maisons sont la maison Gaillard, la prévôté, la maison des évêques et l’église. Nous avons traversé un parc avant de découvrir le château des évêques, nous circulons dans des rues où sont situées de superbes maisons à colombages. L’église est gothique bâtie sur des fondations d’église romane, tout le village est construit autour de l’ancien monastère. Au XVIIIe siècle la vile comptait encore 3 portes d’accès, au XIXe siècle le château des évêques et l’église comprenaient aussi la prison, la conciergerie selon le modèle féodal. Nous pénétrons sur la place polygonale avec 8 côtés où sont construites des maisons à colombages avec des encorbellements. Puis nous dédallons dans de petites ruelles, nous apercevons un joli perron recouvert d’ardoise en forme d’écailles de poisson, sur une petite place est situé une pompe à eau qui fonctionne avec un bras. Nous passons sous une passerelle qui relie 2 maisons, nous arrivons devant la maison Gaillard avec des colonnettes très serrées et chaque fenêtre sont portées par des figures humaines monstrueuses, entre le premier et le second étage un lion ouvre sa gueule de pierre sur la rue. Sur la place du marché le long d’une maison se trouve une petite halle, au début du XXe siècle des travaux ont élargi les rues et ont eu pour conséquence de sacrifier plusieurs maisons. Enfin nous avons visité l’église dont le bénitier est en marbre en forme d’assiette, l’église est éclairée par des vitraux, elle comprend 4 nefs. L’église Saint-Félicien XVe siècle dont la nef centrale avec ses piliers fûts, les lancettes (fenêtres) du chevêt vitraux du XIXe siècle, les statues de bois stuqué du XVIIe siècle dans le chœur, la statue de Marie bois doré du XVIIe siècle chapelle nef nord, les statues de bois stuqués du XVIe siècle Saint-Louis et Saint-Maurice en soldat romain nef nord au fond, 21 éléments sont classés dans cette église. En pénétrant dans le vaisseau vous remarquerez que le plan de l’édifice est très simple, nous observons la nef centrale encadrée par deux nefs collatérales. La nef centrale est rythmée par une série de piliers cruciformes sans chapiteau qui s’élancent pour soutenir quatre voûtes croisées d’ogives. Les voûtes croisées d’ogives présentent un élément caractéristique de l’architecture gothique, sur quelques-uns uns des piliers nous retrouvons l’identification du constructeur avec les armoiries de la famille Gontaut Biron. Dans le chœur nous remarquons 2 statues en bois polychrome, Saint Luc un évangéliste à gauche et Saint-Félicien à droite saint patron d’Issigeac tous deux furent sculptés au XVIIe siècle. L’architecture de cette église présente un bel ensemble d’architecture gothique finissante, un rare exemplaire en Périgord. Nous pénétrons dans cette église par un imposant clocher porche qui pose ses assises sur d’anciens narthex. Le clocher octogonal dont la flèche bleue domine les toits du village rompt par sa massivité avec l’architecture plus légère du XVe et XVIe siècle. Le clocher rappelle l’art roman plus trapu et soudé à la terre. Le narthex base carrée est couronné par une belle voûte sur croisée d’ogives. On remarque sous le porche des têtes sculptées en pierre qui soutiennent le départ des arcs d’ogives. Le portail annonçant l’architecture renaissante de part ses colonnes torsadées et sobres, rehaussées d’un tympan dénudé de toutes décorations où l’on ne retrouve pas le livre d’images de pierres sculptées pour les fidèles de l’époque médiévale, on remarque au-dessus de la porte les armoiries du fondateur de l’église Gontaut Biron. L’histoire de l’église Saint-Félicien, au milieu d’un plateau céréalier sur les coteaux encadrés par les vignobles de Monbazillac et du Bergeracois, on aperçoit un clocher octogonale Issigeac, à la prospérité d’une ville gallo-romaine a fondé dès le VIe siècle un bourg médiéval qui se constitue autour d’un monastère bénédictin dédié à Saint-Pierre. Cette abbaye sera placée dès le XIIe siècle sous la protection de celle de Sarlat, au XIVe siècle les évêques de Sarlat convoitent les richesses de l’abbatial Issigeac. Ils y installent une résidence autour de laquelle au cours de ses services épiscopaux donne un nouveau visage au bourg médiéval. A la fin du XVe siècle Armand de Gontaut Biron évêque de Sarlat 1498-1519 est seigneur d’Issigeac fit élever l’église actuelle sur l’emplacement du prieuré roman. Cet édifice est dédié à Saint-Félicien martyr à Agen au IIIe siècle dont l’église se flatte de conserver ses reliques. La construction de l’église dura une quarantaine d’années et fut achevée par les successeurs d’Armand Gontaut Biron en 1527. L’édifice connaîtra des troubles pendant les guerres de religion, elle connaîtra aussi des heures de gloire importées par les présents de la protection des évêques de Sarlat qui eux en même temps font construire leur château. Ils participeront vivement à l’embellissement de l’église, l’ornent de statues en bois au XVIIe siècle encore présentes aujourd’hui. La ruine des temps oblige une reprise d’une nouvelle construction réalisée au XIXe siècle mais tout en conservant le plan précédent. Ensuite nous avons rejoint Périgueux où avant le dîner nous avons fait une promenade de 5 kilomètres afin de nous détendre ainsi que laisser gambader les chiens.

Vendredi 2 mai nous prenons la route de Lalinde, nous avons fait une halte à proximité de Lalinde afin de gravir une petite route qui nous mène à la chapelle Saint-Fron de style roman qui date du XIIe siècle. Depuis le promontoire où est construite la chapelle nous découvrons la ville de Lalinde ainsi que la Dordogne. Pour nous faire mal nos guides nous ont lu les pancartes indicatrices des randonnées qui partaient de la chapelle mais hélas nous avons rejoint Lalinde par le pont qui traverse la Dordogne dans le vacarme de la circulation. Arrivés à Lalinde nous avons effectué quelques achats au centre ville qui aurait pu être notre point d’hébergement car la ville est située au centre de toutes les bastides et randonnées qui avaient été programmées. Lalinde a été la première bastide anglaise fondée en 1276, par manque d’information nous ne pouvons pas expliquer l’histoire de cette charmante bourgade. Le midi nous avons pris notre déjeuner à l’auberge de Mouleydier puis nous avons rejoint Monbazillac pour aller visiter son château. Le château de Monbazillac a été construit en 1552, la façade du château est composée de 2 styles du Moyen-Âge avec les éléments défensifs avec ses mâchicoulis, le chemin de Ronde, des tours rondes avec des meurtrières et les douves sèches. Au moment de la renaissance on a rajouté des grandes fenêtres à meneau et des hautes lucarnes au 2.me étage afin d’éclairer l’intérieur pour le confort. Le château de Monbazillac a été habité du XVIe siècle jusqu’en 1960, il a été occupé par 10 familles différentes. Les 2 premières familles étaient des catholiques et les 8 autres étaient des protestantes, Au XVIe siècle la région comptait 65% de protestants. Aujourd’hui les protestants ne représentent que 15% de la population, le château a donc servi de lieu de réunion pour les protestants dont les grands chefs pasteurs. En 1960 c’est la cave coopérative de Monbazillac qui a acheté le château dont elle s’occupait déjà du domaine viticole de 22 hectares, le propriétaire de l’époque était un grand joueur qui avait commencé à dilapider tout le mobilier du château. La cave coopérative au fil des ans a entrepris le rachat de mobilier afin de rendre à ce superbe château son éclat d’antan afin de l’ouvrir aux visiteurs. Nous avons visité la salle réservée à la religion protestante, nous pouvons les 2 symboles de la religion protestante la colombe et la croix protestante qui est formée de 4 branches avec 2 pointes par branche. Une bibliothèque enferme des ouvrages protestants du XVIIIe siècle dont la plupart ont été découverts dans le grenier du château. A savoir que la charpente du château est en châtaignier, essence répulsive pour les insectes, ce qui a favorisé la conservation des livres entreposés dans les combles. Les murs de cette salle sont décorés de tableaux du XVIIIe siècle dont un représente des moines catholiques qui sont pendus par les protestants, c’est un tableau anti-protestant afin de montrer la cruauté des protestants. Un autre tableau avec le même objectif montre des protestants pendus par les catholiques, ce tableau date de 1560. Deux autres tableaux avec un fond en métal et décoré à la cire représentent des dates importantes de la guerre de religion dont le siège de la Rochelle et sur le second le siège de l’île de Ré qui ont fait plus de 20000 victimes. Puis nous avons visité la salle des métiers où sont exposés des outils ayant rapport avec le travail de la vigne comme les outils du sabotier qui confectionner les sabots en noyer, une vitrine enferme les outils du tonnelier dont les tonneaux étaient fabriqués en chêne et cerclés de châtaignier. A partir du XVIIe siècle comme la plupart des protestants avaient été chassés ont leur exportaient le vin de Monbazillac dans des fûts de chêne en Hollande terre de leur exil. Nous avons aperçu une machine à fabriquer les cordes en chanvre qui servaient à remonter les gabarres à contre courant. Ensuite nous nous sommes dirigés vers le grand salon qui est meublé de meubles de différents styles comme le style Louis XIII avec ses pointes de diamant, le style Louis XIV avec un mobilier très haut, des fauteuils de toutes époques et une table qui mesure plus de 4 mètres de long. Les fauteuils très larges étaient consacrés aux messieurs et les dames avaient des fauteuils droits mais bien rembourrés. Le parquet du grand salon est fabriqué de 3 essences de bois différentes, une superbe cheminée de style renaissance orne un pan de mur sur laquelle une famille qui a habité le château de 1927 à 1929 a fait sculpter l’emblème et armes de leur famille. Nous passons enfin dans le petit salon dont le sol est carrelé, une cheminée du XIXe siècle trône dans la pièce des boiseries en chêne du XIXe siècle sont surélevées d’un tableau à 3 volets de scènes de la mythologie grecque. Ce tableau retrace l’épisode de Zeus, du taureau et de la sublime Europe avec laquelle Zeus va s’envoler. Nous gravissons un escalier qui nous permet d’accéder au premier étage où est exposé du mobilier baroque des années 1900, ce mobilier est très chargé en décoration, la plupart des meubles proviennent du grand collectionneur Mounet Sully qui a partagé une partie de sa vie avec Sarah Bernard. Les meubles sont décorés de sangliers, des fleurs, des fruits, des lapins, des têtes de cerfs; toutes ces décorations ont été collées sur des panneaux de bois. Nous nous dirigeons vers la chambre à coucher où se trouve une immense male, un lit à baldaquin, une cheminée, le plafond est en poutres apparentes et les fenêtres sont à meneau de 2 mètres de large sur 3 mètres de haut avec des petits carreaux de 15 centimètres de côté. Une ouverture de fenêtre à meneau est constituée par un (T) qui sépare l’ouverture en 3 rectangles, 2 en bas et un en haut, le (T) est constituée en pierre ou en béton. Après la visite du château nous sommes descendus à la cave dont tout un mur est composé de 7000 bouteilles de non conservation, ces bouteilles contiennent le vin de la récolte de 1987 qui n’a pas pu être commercialisée car la pluie a complètement anéanti la qualité du vin. Un vin de Monbazillac peut se conserver et se bonifie pendant 15 à 20 ans, en 1747 un bateau s’est échoué avec une cargaison de vin de Montbazillac. Dans les années 1980 des plongeurs ont remonté quelques bouteilles de l’épave et certaines bouteilles intactes renfermées un vin de très bonne qualité. De la cave nous passons dans la cuisine où est situé un four à pain, un puits et une petite pièce fraîche qui servait de garde manger en forme arrondie avec une ouverture pour ventiler la pièce. Le sol de la cuisine est en piset car le château a été construit sur les fondations d’un château qui datait du XIIIe siècle. Plusieurs ustensiles de cuisine sont exposés sur une énorme table style monastère et suspendus aux murs. Fini les plaisanteries nous allons au musée du vin où sont exposés un filtre à vin en cuivre, plusieurs vitrines sont remplies de matériel utile à la vinification dont une chaîne qui servait à nettoyer les tonneaux. La production du Montbazillac est de 25 hectolitres à l’hectare, le prix de la bouteille varie entre 6 et 15 Euros, pour clôturer la visite du château nous avons dégusté un bon vin de Monbazillac accompagné de foie gras. Revenons à notre point qui fâche, au cours de la journée nous avons effectué 4,2 kilomètres de piétinement. Claudine Passepont et Michel Michelland