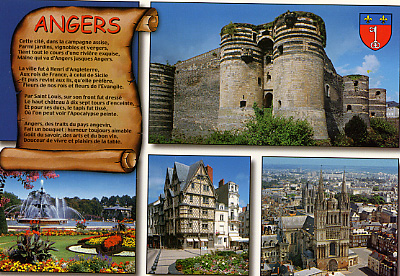

Anjou

Séjour en Anjou du 7 au 12 juin 2004 Après une bonne frayeur pour accéder à l’hôtel résidence de Voir Ensemble qui organisait le séjour, nous avons passé une nuit tout près de l’INJ au lieu de rendez-vous pour prendre l’autocar qui nous a conduit à Angers. Après 4 heures de voyage sous un soleil de plomb, ce sont 50 personnes qui ont pris leur premier repas en commun dans un restaurant de la vieille ville d’Angers. Après le déjeuner le groupe c’est grossi de 5 éléments indispensables pour le séjour Jean-Jacques, Henri, Yves Pierre et Alphonse qui vont nous accompagner tout au long de notre périple en Anjou. Ces cinq gaillards sont un groupe d’amis de la Pommeraye, qui sur la proposition de Jean-Jacques adjoint au maire de Pommeraye ont répondu présent pour nous guider.